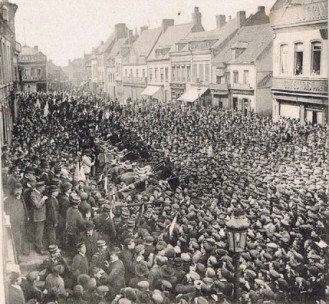

Rallumer tous les soleils : Jaurès ou la nécessité du combat nous plonge dans les premières années du 20ème siècle, dans cette époque qui oscille entre les espoirs portés par le socialisme et les menaces des guerres à venir. Nous sommes aux côtés de Jean Jaurès, dont nous suivons les combats, depuis l’Affaire Dreyfus jusqu’aux premiers mois de la guerre de 1914, qui éclate au lendemain de son assassinat.

C’est l’aube d’un siècle où les combats ne sont pas que d’idées : ils sont incarnés par des personnes, portés par des amitiés, assombris par des trahisons et des défaites.

Ainsi l’engagement de Jaurès dans l’Affaire Dreyfus est-il inséparable de sa relation avec Charles Péguy, jeune écrivain d’abord socialiste et pacifiste qui deviendra, au fil des événements, l’un des porte-paroles de la haine nationaliste envers Jaurès et son pacifisme. Un Charles Péguy dont les actes et les amitiés montrent ici les multiples dimensions : le poète et l’intellectuel souffrant face à un siècle qu’il pressent barbare ne faisant pas oublier le polémiste provoquant parfois cette barbarie…

Les combats de Jaurès nous mèneront aussi à la Chambre des députés ou dans des meetings ouvriers.

Mais c’est à l’Humanité, qu’il fonde en 1904, que nous le retrouverons souvent, préparant ses actions. Il y est soutenu notamment par Ève Jouard, journaliste féministe qui tente en vain de conduire les socialistes vers la reconnaissance des droits des femmes et qui partage avec lui une forte affection pour un jeune vendeur de journaux : « le Gavroche ». Ce « gamin d’Paris », maître de la rue, rythme par ses chansons et ses boniments de camelot l’ensemble de la pièce, marquant ainsi la chronologie des événements et faisant ressentir l’atmosphère de l’époque.

Le texte comporte deux parties. La première s’étend de l’Affaire Dreyfus jusqu’en 1913. Elle donne notamment à voir l’évolution des relations entre Péguy et Jaurès, modelées par leurs caractères et leurs convictions.

Les deux hommes, puissants polémistes, y confrontent leurs idées sur les luttes sociales (les années Clemenceau sont marquées par les morts d’ouvriers sur lesquels tire la troupe), sur ce que devrait être le socialisme, sur les barbaries présentes (en particulier celles du colonialisme) et à venir… C’est aussi durant ces années que Jaurès rencontre Ève Jouard et Amédée Dunois, qui se lancent de toutes leurs forces avec lui dans l’aventure de la création de l’Humanité.

La seconde partie s’inscrit dans une autre temporalité : nous voilà en 1914, durant les derniers mois, puis les derniers moments avant le déclenchement de la guerre… Les personnages, marqués par des années de combat, sont emportés désormais par un temps qui s’accélère – un temps qui n’offre plus le loisir de débattre, un temps où les passions s’avivent : tandis que Jaurès et le pacifisme qu’il incarne sont en butte à la violence, Ève semble pressentir cet instant où Jaurès d’abord, puis l’Europe entière, vont basculer dans la mort. Même Le Gavroche a cessé de chanter : l’enfant gouailleur du début est désormais un jeune homme voyant ses vingt ans aller s’éteindre sur le front.

Nous suivons donc les relations croisées et les destins tragiques de ces personnages jusqu’à l’échec final des combattants de la paix, jusqu’aux événements de l’été 1914 : Jaurès assassiné le 31 juillet, les débuts de la censure et de la propagande, Péguy tué sur le front début septembre, Ève quittant l’Humanité et rêvant, avec le Gavroche revenu physiquement et psychiquement blessé de la guerre, de cet autre avenir possible dont Jaurès leur avait tant parlé…

Juliette Pellissier.

(fin synopsis)