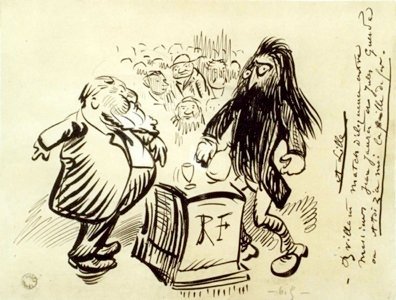

Extrait du long discours, lors du débat dit « des deux méthodes » (celle de Jaurès et celle de Guesde), que Jaurès prononça à Lille, en novembre 1900, devant 8000 militants socialistes. Ici, quelques passages consacrés à sa vision de la lutte de classe. Dont certains, sur le risque de la résignation et de l’acceptation soumise du système capitaliste, sonnent terriblement actuels…

[Un autre passage de ce discours, consacré à l’Affaire Dreyfus, est publié ici. L’intégralité du discours de Jaurès – et celui de Guesde – sur le site de la Fondation Gabriel Peri.]

A mes yeux, citoyens, l’idée de la lutte de classe, le principe de la lutte de classe, est formé de trois éléments, de trois idées. D’abord, et à la racine même, il y a une constatation de fait, c’est que le système capitaliste, le système de la propriété privée des moyens de production, divise les hommes en deux catégories, divise les intérêts en deux vastes groupes, nécessairement et violemment opposés. Il y a, d’un côté, ceux qui détiennent les moyens de production et qui peuvent ainsi faire la loi aux autres, mais il y a de l’autre côté ceux qui, n’ayant, ne possédant que leur force de travail et ne pouvant l’utiliser que par les moyens de production détenus précisément par la classe capitaliste, sont à la discrétion de cette classe capitaliste.

Entre les deux classes, entre les deux groupes d’intérêts, c’est une lutte incessante du salarié, qui veut élever son salaire, et du capitaliste qui veut le réduire ; du salarié qui veut affirmer sa liberté et du capitaliste qui veut le tenir dans la dépendance.

Voilà donc le premier élément de la lutte de classe. La condition de fait qui le fonde, qui le détermine, c’est le système de la propriété capitaliste, de la propriété privée. Et, remarquez-le bien, comme il s’agit des moyens de travailler et, par conséquent, des moyens de vivre, il s’agit de ce qu’il y a pour les hommes d’essentiel, de fondamental, il s’agit de la vie privée, de la vie de tous les jours. Et, par conséquent, un conflit qui a pour principe la division d’une société en possédants et en non-possédants n’est pas superficiel ; il va jusqu’aux racines mêmes de la société, jusqu’aux racines mêmes de la vie.

Mais, citoyens, il ne suffit pas pour qu’il y ait lutte de classe qu’il y ait cet antagonisme entre les intérêts. Si les prolétaires, si les travailleurs ne concevaient pas la possibilité d’une société différente, si tout en constatant la dépendance où ils sont tenus, la précarité dont ils souffrent, s’ils n’entrevoyaient pas la possibilité d’une société nouvelle et plus juste ; s’ils croyaient, s’ils pouvaient croire à l’éternelle nécessité du système capitaliste, peu à peu cette nécessité s’imposant à eux, ils renonceraient à redresser un système d’injustices. Cette tâche ne leur apparaîtrait pas comme possible.

Donc, pour qu’il y ait vraiment lutte de classe, pour que tout le prolétariat organisé entre en bataille contre le capitalisme, il ne suffit pas qu’il y ait antagonisme des intérêts entre les capitalistes et les salariés, il faut que les salariés espèrent, en vertu des lois mêmes de l’évolution historique, l’avènement d’un ordre nouveau dans lequel la propriété cessant d’être monopoleuse, cessant d’être particulière et privée, deviendra sociale, afin que tous les producteurs associés participent à la fois à la direction du travail et au fruit du travail.

Il faut donc que les intérêts en présence prennent conscience d’eux-mêmes comme étant, si je puis dire, déjà deux sociétés opposées, en lutte, l’une, la société d’aujourd’hui, inscrite dans le titre de la propriété bourgeoise, l’autre, la société de demain, inscrite dans le cerveau des prolétaires. C’est cette lutte des deux sociétés dans la société d’aujourd’hui qui est un élément nécessaire à la lutte de classe.

Et enfin, il faut une troisième condition pour qu’il y ait lutte de classe. Si le prolétariat pouvait attendre sa libération, s’il pouvait attendre la transformation de l’ordre capitaliste en ordre collectiviste ou communiste d’une autorité neutre, arbitrale, supérieure aux intérêts en conflit, il ne prendrait pas lui-même en main la défense de la cause.

C’est ce que prétendent, vous le savez, les socialistes chrétiens dont quelques-uns reconnaissent la dualité, l’antagonisme des intérêts, mais qui disent au peuple : Ne vous soulevez pas, ne vous organisez pas, il y a une puissance bienfaisante et céleste, la puissance de l’Eglise, qui fera descendre parmi vous, sans que vous vous souleviez, la justice fraternelle.

Eh bien, si les travailleurs croyaient cela, ils s’abandonneraient à la conduite de cette puissance d’en haut et il n’y aurait pas de lutte de classe. Il n’y aurait pas de lutte de classe encore si les travailleurs pouvaient attendre leur libération de la classe capitaliste elle-même, de la classe privilégiée elle-même, cédant à une inspiration de justice.

Vous savez, citoyennes et citoyens, que tant qu’a duré la période de ce que Marx et Engels ont appelé le «Socialisme utopique», les socialistes croyaient que la libération du prolétariat se ferait par en haut. Robert Owen, le grand communiste anglais, faisait appel, pour réaliser la justice sociale, aux puissances de la Sainte Alliance réunies au Congrès de Vienne. Fourier, notre grand Fourier, attendait tous les jours l’heure qu’il avait marquée, la venue du donateur généreux qui lui apporterait le capital nécessaire pour fonder la première communauté, et il espérait que le seul exemple de cette communauté radieuse, propagerait de proche en proche, étendant, pour ainsi dire, les cercles d’organisation et d’harmonie, suffirait à émanciper et à réjouir les hommes.

Et, plus tard, à un autre point de vue, Louis Blanc s’imaginait que c’était la bourgeoisie, à condition qu’elle revint à certaines inspirations de 1793, qui pourrait affranchir les prolétaires. A la fin de son Histoire de Dix ans, il invitait la classe bourgeoise à se constituer la tutrice du prolétariat. Tant que le prolétariat a pu attendre ainsi des tuteurs, tuteurs célestes ou tuteurs bourgeois, tant qu’il a pu attendre son affranchissement d’autres puissances que la sienne, il n’y a pas eu lutte de classe.

La lutte de classe a commencé le jour où, à l’expérience des journées de Juin, le prolétariat a appris que c’était seulement dans sa force à lui, dans son organisation, qu’il portait l’espérance du salut.

C’est ainsi que le principe de la lutte de classe, qui suppose d’abord la division de la société en deux grandes catégories contraires, les possédants et les non-possédants ; qui suppose ensuite que les prolétaires ont pris conscience de la société de demain et de l’expérience collectiviste ; c’est ainsi que la lutte de classe s’est complétée par la conviction acquise par le prolétariat qu’il devait s’émanciper lui-même et pouvait seul s’émanciper.

Tactique…

Voilà, citoyens, comment m’apparaît, comment je définis la lutte de classes et j’imagine qu’en ce point il ne pourra pas y avoir de contradiction grave entre nous. Mais je dis que, quand vous l’avez ainsi analysée, quand vous l’avez ainsi définie, il vous est impossible d’en faire usage pour déterminer d’avance, dans le détail, la tactique de chaque jour, la méthode de chaque jour.

Oui, le principe de la lutte de classes vous oblige à faire sentir aux prolétaires leur dépendance dans la société d’aujourd’hui. Oui, il vous oblige à leur expliquer l’ordre nouveau de la propriété collectiviste. Oui, il vous oblige à vous organiser en syndicats ouvriers, en groupes politiques, en coopératives ouvrières, à multiplier les organismes de classe.

Mais il ne vous est pas possible, par la seule idée de la lutte de classes, de décider si le prolétariat doit prendre part à la lutte électorale et dans quelles conditions il doit y prendre part ; s’il peut ou s’il doit et dans quelles conditions il peut ou il doit s’intéresser aux luttes des différentes fractions bourgeoises. Il ne vous est pas possible de dire, en vertu du seul principe de la lutte de classes, s’il vous est permis de contracter ou si vous êtes tenus de répudier toutes les alliances électorales. Ce principe si général vous indique une direction générale ; mais il ne vous est pas plus possible d’en déduire la tactique de chaque jour, la solution des problèmes de chaque jour, qu’il ne vous suffirait de connaître la direction générale des vents pour déterminer d’avance le mouvement de chaque arbre, le frisson de chaque feuille dans la forêt. De même, vous aurez beau connaître tout le plan de campagne d’un général, il vous sera impossible, par connaissance générale de ce plan de campagne, de déterminer d’avance tous les mouvements particuliers d’offensive ou de défensive, d’escalade ou de retraite que devra accomplir chacune des unités tactiques qui composent l’armée.

Par conséquent, au nom de la lutte de classes, nous pouvons nous reconnaître entre nous pour les directions générales de la bataille à livrer ; mais, quand il s’agira de déterminer dans quelle mesure nous devons nous engager dans l’affaire Dreyfus, ou dans quelle mesure les socialistes peuvent pénétrer dans les pouvoirs publics, il vous sera impossible de résoudre cette question en vous bornant à invoquer la formule générale de la lutte de classes.

Dans chaque cas particulier, il faudra que vous examiniez l’intérêt particulier du prolétariat. C’est donc une question de tactique et nous ne disons pas autre chose.

De même, il n’est pas possible que vous prétendiez introduire le principe de la lutte de classes en disant, comme le font souvent nos contradicteurs, que le Parti socialiste doit toujours être un parti d’opposition. Je dis qu’une pareille formule est singulièrement équivoque et singulièrement dangereuse.

Oui, le Parti socialiste est un parti d’opposition continue, profonde, à tout le système capitaliste, c’est-à-dire que tous nos actes, toutes nos pensées, toute notre propagande, tous nos votes doivent être dirigés vers la suppression la plus rapide possible de l’iniquité capitaliste. Mais, de ce que le Parti socialiste est donc essentiellement, un parti d’opposition à tout le système social, il ne résulte pas que nous n’ayons à faire aucune différence entre les différents partis bourgeois et entre les différents gouvernements bourgeois qui se succèdent.

Ah oui ! la société d’aujourd’hui est divisée entre capitalistes et prolétaires ; mais, en même temps, elle est menacée par le retour offensif de toutes les forces du passé, par le retour offensif de la barbarie féodale, de la toute-puissance de l’Église, et c’est le devoir des socialistes, quand la liberté républicaine est en jeu, quand la liberté de conscience est menacée, quand les vieux préjugés qui ressuscitent les haines de races et les atroces querelles religieuses des siècles passés paraissent renaître, c’est le devoir du prolétariat socialiste de marcher avec celle des fractions bourgeoises qui ne veut pas revenir en arrière.

Je suis étonné, vraiment, d’avoir à rappeler ces vérités élémentaires qui devraient être le patrimoine et la règle, de tous les socialistes. C’est Marx lui-même qui a écrit cette parole admirable de netteté : « Nous socialistes révolutionnaires, nous sommes avec le prolétariat contre la bourgeoisie et avec la bourgeoisie contre les hobereaux et les prêtres. »

[…]

Et de même qu’il est impossible au prolétariat socialiste, sans manquer à tous ses devoirs, à toutes ses traditions et à tous ses intérêts, de ne pas faire une différence entre les fractions bourgeoises les plus violemment rétrogrades et celles qui veulent au moins sauver quelques restes ou quelque commencement de liberté, il est impossible, particulièrement aux élus socialistes, de ne pas faire une différence entre les divers gouvernements bourgeois.

—

[Nous reviendrons dans une autre page sur les relations entre Guesde et Jaurès et sur leurs nombreux points de désaccords – participation d’un socialiste au gouvernement, réformisme, compromissions avec la bourgeoisie et le capitalisme, etc. Et sur la manière dont Guesde, devenu ministre après la mort de Jaurès, s’illustra en faisant exactement tout ce qu’il reprochait à Jaurès de vouloir favoriser…]

Ping : Références article Politis de juillet 2014 -Jaures.eu