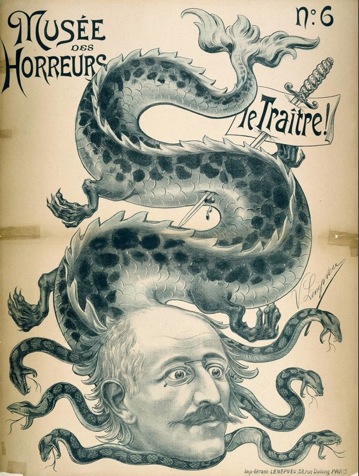

1898. Bientôt seront réunis en un volume, intitulé Les preuves, l’ensemble des articles de Jaurès (parus dans La Petite République) consacrés à l’Affaire Dreyfus, et dont il « résulte

1° Que Dreyfus a été condamné illégalement, en violation des garanties essentielles dues à l’accusé ;

2° Que Dreyfus a été condamné par erreur. C’est un innocent qui souffre au loin pour le crime d’un autre, pour la trahison d’un autre. C’est pour prolonger le supplice d’un innocent que sont coalisés aujourd’hui toutes les puissances de réaction et de mensonge. »

Au début de cet ouvrage, et avant d’exposer, une par une, les preuves de l’innocence de Dreyfus, Jaurès consacre une partie de la préface aux origines de l’Affaire, et notamment à l’antisémitisme de l’armée… (voir aussi la page : L’engagement dans l’Affaire Dreyfus)

Extraits :

Je dis seulement que les crimes prolongés de la haute armée et la longue suite des mensonges judiciaires ont créé une situation si terrible que peut-être aucune force organisée de la société d’aujourd’hui ne peut résoudre le problème sans le concours passionné de l’opinion.

Quelle est l’institution qui reste debout ? Il est démontré que les conseils de guerre ont jugé avec la plus déplorable partialité ; il est démontré que l’Etat-Major a commis des faux abominables pour sauver le traître Esterhazy et que la haute armée a communié, sous les espèces du faux, avec la trahison.

Il est démontré que les pouvoirs publics, par ignorance ou lâcheté, ont été traînés pendant trois ans à la remorque du mensonge.

Il est démontré que les magistrats civils […] se sont ingéniés, par des artifices de procédure, à couvrir les crimes militaires.

Et le suffrage universel lui-même, dans son expression légale et parlementaire n’a su trop longtemps, jusqu’à l’éclair du coup de rasoir, que donner au mensonge et au faux l’investiture nationale.

Oui, quelle est l’institution qui reste debout ? Il n’en est plus qu’une : c’est la France elle-même. Un moment, elle a été surprise, mais elle se ressaisit et même si tous les flambeaux officiels s’éteignent, son clair bon sens peut encore dissiper la nuit. C’est elle et elle seule qui fera la révision. J’entends par là que tous les organes légaux, la cour de cassation, les conseils de guerre, sont incapables désormais de la vérité complète, si la conscience française n’exige pas chaque jour toute la vérité.

Voilà pourquoi, bien loin de désarmer aujourd’hui, les citoyens qui ont entrepris le combat contre les violences et les fraudes de la justice militaire doivent redoubler d’efforts pour éveiller et éclairer le pays. Voilà pourquoi aussi nous tenons à fournir au prolétariat les éléments de discussion et de preuve que nous avons recueillis.

[…]

Quand [les officiers] ont à se défendre contre les civils ou contre les simples soldats, ils font bloc. Mais il existe entre eux de terribles rivalités de carrière d’amour-propre et d’ambition. Que de fois sur le champ de bataille même les généraux se sont trahis les uns les autres, pour ne pas laisser à un rival tout l’éclat de la victoire !

Or, depuis quelques années, il y avait dans l’armée d’implacables luttes de clan. Le parti clérical, ayant perdu pendant la période républicaine de la République la direction des administrations publiques, des services civils, s’était réfugiés dans l’armée. Là, les anciennes classes dirigeantes, les descendants de l’armée de Coudé, se groupaient en une caste hautaine et fermée. Là, l’influence des jésuites, recruteurs patients et subtils de la haute armée, s’exerçait souverainement. Fermer la porte à l’ennemi, au républicain, au dissident, protestant ou juif, était devenu le mot d’ordre.

Depuis des années, la presse catholique signalait le nombre croissant des juifs qui par l’Ecole polytechnique ou l’Ecole de Saint-Cyr entraient dans l’armée. Drumont avait allumé une sorte de guerre civile contre les officiers juifs. Or, voici qu’un juif pénètre, le premier de sa race, à l’Etat-Major, au coeur même de la place. Après lui sans doute d’autres vont venir : et dans l’antique domaine que se réservait l’aristocratie cléricale exclue un moment des autres fonctions, voici que l’intrus va s’installer.

Vite il faut couper court au scandale. Tout d’abord des rumeurs vagues, des théories générales sont propagées : par quelle imprudence la nation française accueille-t-elle, au centre même de son institution militaire, la race maudite, le peuple de trahison qui, ne pouvant plus crucifier Dieu retiré dans les hauteurs, va crucifier la Patrie ? Et aussitôt qu’à l’Etat-Major des fuites de documents sont constatées, c’est vers le juif que se tournent secrètement les yeux : Ah ! quelle chance si c’était lui ! Ah ! quelle faveur de la Providence, quelle grâce divine si dans le premier juif qui viole de sa seule présence le sanctuaire de l’Etat-Major la trahison s’était logée ! Par lui et en lui tous les autres seraient à jamais discrédités.

Aussi, quand du Paty de Clam constate entre l’écriture du bordereau et l’écriture de Dreyfus quelques vagues analogies, toutes ces haines sournoises, ayant trouvé leur centre, se précipitent et s’organisent. C’est la soudaine cristallisation de la haine. Dans quelle mesure du Paty de Clam et Henry, les deux meneurs du procès Dreyfus, furent-ils dupes eux-mêmes de cet entraînement ? Y eut-il de leur part complaisance fiévreuse au préjugé général ? Ou bien est-ce de parti pris, en pleine conscience, qu’ils frappèrent l’innocent ? Nous ne le saurons avec certitude que lorsque l’enquête aura été poussée à fond : il nous est impossible encore de savoir quelle fut la part de l’entraînement à demi volontaire, quelle fut la part du calcul scélérat.

Mais ce qui est sûr dès maintenant c’est que, dans les bureaux de la guerre, les coeurs et les cerveaux étaient prêts dès longtemps pour la condamnation du juif. Et voilà sans doute la cause maîtresse d’erreur. Mais elle ne suffisait pas. Il y a fallu encore l’ambitieuse sottise d’un ministre médiocre et infatué. […] Qu’on joigne à cela la sottise de tout le personnel judiciaire de l’armée […], on comprendra qu’en ces cerveaux fatigués, l’erreur la plus grossière ait pu germer.

[…] Ainsi, bien loin qu’il faille s’étonner de la condamnation de Dreyfus innocent, tant de forces d’erreur et de crime concouraient à le perdre que c’eût été presque miracle qu’il échappât.

Comment ceux qui s’étonnent de la condamnation de Dreyfus ne trouvent-ils pas plus stupéfiant qu’en plein XIXe siècle, en pleine France républicaine, sous un régime d’opinion publique et de contrôle, l’Etat-Major ait pu accumuler en secret, pendant trois ans, les crimes que l’aveu d’Henry a fait éclater au jour ? Oui, pendant trois ans, comme en un antre profond et inaccessible à la lumière, la haute armée de la France a pu fabriquer des faux, se livrer à toutes les manoeuvres de mensonge, peut-être même se débarrasser par le crime de Lemercier-Picard et d’Henry, et il a fallu, si je puis dire, un accident, une surprise de clarté, pour que ce fonctionnement normal de scélératesse fût soupçonné du pays.

Sous la République française, avec le gouvernement parlementaire, avec la liberté de la presse et de la tribune, les crimes obscurs des républiques italiennes, assassines et empoisonneuses, ont pu être continués pendant trois ans. Cette guerre à coups de papier faux est comme la reproduction de la guerre sournoise avec des coupes empoisonnées que se livraient les Italiens du XVe et du XVIe siècle. Voilà l’étrange, voilà le surprenant, et non que Dreyfus innocent ait été condamné.

Il faut donc écarter cette sorte de préjugé, et regarder directement les faits. Or, à l’examen des faits, il est certain que Dreyfus est innocent. Les dirigeants ont pu affirmer sa culpabilité. Tant qu’ils l’ont fait en termes généraux, leur affirmation échappait à toute discussion. Mais dès qu’ils essaient de préciser et de produire une preuve, cette preuve tombe. Toutes les fois qu’ils puisent dans le fameux dossier c’est pour remonter à la surface du puits mystérieux ou une sottise ou un faux.

Faut-il croire qu’un sort leur a été jeté ? Tous les bâtons sur lesquels ils s’appuient se brisent en leurs mains ; c’est du bois pourri. Et lorsque la révision se fera, lorsque le procès recommencera au grand jour, il sera difficile ou mieux il sera impossible à l’Etat-Major de dresser un acte d’accusation et il s’abîmera lui-même dans le néant.

[…] A cette heure, il nous suffit d’avertir une fois de plus les citoyens pour qu’ils ne permettent pas que le colonel Picquart soit jugé dans l’ombre. Qu’on l’accuse en plein jour ; nous ne demandons pas autre chose et nous avons la certitude que l’infamie de ses accusateurs éclatera. Plus de huis clos ! Voilà le mot d’ordre des républicains, des honnêtes gens. Que ce soit notre cri de guerre ! Et par la seule force de la lumière, nous vaincrons. Et notre grande France généreuse, faisant face une fois de plus aux puissances de réaction et de ténèbres, aura bien mérité du genre humain.

–

[ Au sujet de l’Affaire Dreyfus, voir aussi :

L’engagement dans l’Affaire Dreyfus (1898)

Jaurès, les socialistes et l’Affaire Dreyfus (1900) ]