Publié par la La Revue d’Art dramatique en décembre 1900, Le théâtre social est le texte d’une conférence de Jaurès prononcée en juillet lors de la représentation d’une oeuvre de Louis Marsolleau. Rappelons que la majorité des pièces étaient alors politiquement très conservatrices – nous laissons le lecteur, après avoir lu comment Jaurès définit le théâtre social, juger si cela a réellement changé…

Le théâtre social

Citoyennes et Citoyens,

En annonçant une conférence sur le Théâtre Social, je me suis servi d’une expression un peu trop générale et un peu vague, car le théâtre est toujours nécessairement social en ce sens qu’il est toujours l’expression d’une société déterminée. Mais j’ai pensé surtout, et c’est le point sur lequel je veux appeler votre attention, au théâtre considéré comme moyen de lutte sociale, comme moyen de hâter la décomposition d’une société donnée, et de préparer l’avènement d’une société nouvelle. C’est dans cet esprit qu’est conçue l’œuvre brève et forte que vous allez, que nous allons entendre tout à l’heure. Vous y trouverez la révolte, l’avertissement de ceux qui souffrent et qui signifient à la société d’aujourd’hui que l’heure de l’iniquité devra bientôt passer.

Eh ! bien, le jour où le théâtre à tendance socialiste s’acclimatera, le jour où il se répandra, le jour où il s’imposera au pouvoir lui-même et où ce ne seront plus seulement des allégories sociales comme celles-ci qui seront représentées à la scène, mais de véritables drames humains, dans lesquels les principes et les forces de la société nouvelle seront le ressort même du drame, ce jour-là, citoyens, la Révolution sociale sera bien près de s’accomplir ; car le théâtre n’est pas, et par sa constitution ne peut pas être une force d’avant-garde, il ne proclame les idées que bien longtemps après qu’elles ont été proclamées ailleurs, dans le livre, et il ne proclame les idées que lorsqu’elles sont arrivées déjà par le livre, par la parole, par le roman, par la science, à un degré de maturité sociale où ces idées s’imposent au vaste public.

Le drame, c’est le prologue de la révolution

Et pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi le théâtre est-il destiné beaucoup moins à inaugurer des idées nouvelles qu’à constater la croissance et annoncer pour ainsi dire le triomphe prochain d’idées dont le succès a déjà été préparé ailleurs ? — Pourquoi ? Mais d’abord parce que les pouvoirs dirigeants, les sociétés s’effraient beaucoup plus des idées nouvelles portées à la scène que des idées nouvelles propagées par le livre. Les idées nouvelles portées à la scène, les revendications des classes souffrantes et montantes portées sur le théâtre, ce n’est plus seulement l’idée nouvelle allant trouver l’individu dans le recueillement de la lecture solitaire ; c’est le prolétaire, c’est l’exploité, c’est l’écrasé se dressant en quelque sorte en chair et en os et réclamant de tous son affranchissement.

C’est cela qui, de tout temps, a effrayé les dirigeants, et voilà pourquoi les idées nouvelles, les idées révolutionnaires ne montent sur la scène que lorsqu’elles ont déjà gravi pour ainsi dire, degré à degré, la domination des esprits ; voilà pourquoi si, comme il est à présumer, le théâtre social est destiné à s’affirmer bientôt, ce sera là un symptôme excellent du progrès de nos idées ; le drame, c’est déjà en quelque mesure le prologue de la Révolution elle-même, puisque, comme la Révolution, il met les foules en mouvement.

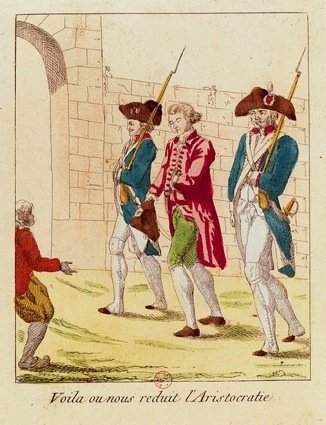

Citoyens, ce que je vous dis se vérifie par ce que l’on peut appeler l’histoire sociale du théâtre. Depuis un siècle et demi, depuis la seconde moitié du dix-huitième siècle jusqu’à aujourd’hui, nous pouvons, au point de vue social, distinguer dans le théâtre trois moments principaux, trois périodes principales : d’abord, dans la deuxième moitié du dix-huitième siècle, il contribue à la préparation de la Révolution française et à l’avènement de la société bourgeoise ; — puis, dans la première moitié et presque dans toute l’étendue du dix-neuvième siècle, il apparaît comme une critique partielle que la société bourgeoise, vaincue par l’évidence de ses propres maux et de ses propres contradictions, est obligée de s’appliquer à elle-même. C’est là ce que nous constatons partiellement, incomplètement, avec Dumas fils ; d’une façon plus hardie et plus étendue, avec Ibsen ; — et enfin, nous entrons avec les œuvres dramatiques de Hauptmann, Avant le lever du Soleil, Les Tisserands, avec des œuvres dans le sens de celle de Marsolleau, avec le Germinal interdit de Zola, nous entrons dans la période où ce n’est plus la société bourgeoise qui se critique timidement elle-même, où c’est le prolétariat, où c’est la masse ouvrière qui commence à monter sur la scène.

Le théâtre avant la révolution (Diderot, Beaumarchais, Schiller…)

Je disais que dans la deuxième moitié du siècle dernier, le théâtre avait contribué à l’avènement, à la préparation de la société bourgeoise, mais, il faut bien le dire, avec une étrange timidité ; dans la deuxième moitié du dix-huitième siècle, le mouvement intellectuel, le mouvement social a été beaucoup plus hardi que le théâtre du temps. Il y avait un prodigieux mouvement d’idées dans cette Encyclopédie qui minait peu à peu par la critique tous les vieux dogmes et préparait la souveraineté de la raison. Il y avait un prodigieux mouvement social dans cette bourgeoisie grandissante de l’industrie, du grand commerce, des grandes villes manufacturières, des grands ports, dans cette grande bourgeoisie de Lyon, Nantes, Bordeaux, Paris, de toutes ces villes où commençaient les formes nouvelles du travail. Il y avait aussi une sourde poussée de colère et de révolte chez ces paysans, exploités depuis des siècles, mais qui commençaient à entrevoir la possibilité de secouer le joug féodal.

Eh ! bien, de tout cela, il y a un écho dans le théâtre du temps : dans Diderot, dans Beaumarchais, dans Schiller, mais un écho assourdi et affaibli, puisque, encore une fois, le pouvoir étouffait les vibrations de la pensée révolutionnaire quand elle voulait se produire au théâtre.

Il y a un exemple frappant dans une des œuvres théâtrales maîtresses de Diderot : Le Père de Famille. Diderot était, vous le savez, un des esprits les plus hardis et les plus vastes à la fois du dix-huitième siècle, et il avait le sentiment que, sous la bourgeoisie nouvelle qui se formait, il y avait dans le monde ouvrier et dans le monde paysan des profondeurs ignorées de misère et de souffrance, et il aurait voulu appeler sur ces profondeurs ignorées de souffrance l’attention de ses contemporains, même l’attention des grands, des puissants. C’est ainsi que, dans sa dédicace du Père de Famille, adressée à Son Altesse Sérénissime Madame la Princesse de Nassau Saarbriick, il essaie de l’inviter à habituer ses propres enfants à connaître la misère du peuple :

« J’ai, dit-il, le goût des choses utiles, et, si je le fais passer en eux, des façades, des places publiques les toucheront moins qu’un amas de fumier sur lequel ils verront jouer des enfants tout nus, tandis qu’une paysanne assise sur le seuil de sa chaumière en tiendra un plus jeune attaché à sa mamelle et que des hommes basanés s’occuperont en cent manières diverses de la substance commune.

Ils seront moins délicieusement émus à l’aspect d’une colonnade que si, traversant un hameau, ils remarquent les épis de la gerbe sortir par les murs entr’ouverts d’une ferme.

Je veux qu’ils voient la misère afin qu’ils y soient sensibles et qu’ils sachent par leur propre expérience qu’il y a autour d’eux des hommes comme eux, peut-être plus essentiels qu’eux, qui ont à peine de la paille pour se coucher et qui manquent de pain.

Mon fils, si vous voulez connaître la vérité, sortez, lui dirai-je, répandez-vous dans les différentes conditions, voyez les campagnes, entrez dans une chaumière, interrogez celui qui l’habite, ou plutôt regardez son lit, son pain, sa demeure, son vêtement, et vous saurez ce que vos flatteurs chercheront à vous dérober.

Rappelez-vous souvent à vous-même qu’il ne faut qu’un seul homme méchant et puissant pour que cent mille autres hommes pleurent, gémissent et maudissent leur existence. »

Citoyens, c’est en ces termes que le grand encyclopédiste, le grand ouvrier de la pensée révolutionnaire, adressait à une princesse la dédicace de son drame, et avec une pareille dédicace, on pouvait s’attendre à ce que, dans le drame lui-même, il y eût de merveilleuses hardiesses ; il y a un paysan en habit de paysan qui paraît courbé sur son bâton ; on s’imagine qu’il va se plaindre, crier cette souffrance, ce manque de pain, révéler cette pauvre paille ou ce fumier sur lequel les enfants nus sont couchés… Mais non, il vient simplement paraître une minute, et pourquoi ? — Pour offrir au bourgeois qui est là de payer le fermage d’une terre plus cher que le paysan qui l’occupe déjà. Et le paysan ne reparaît plus, et Diderot ne lui donne plus la parole parce que ce cri et cette parole, tombant du haut de la scène, auraient communiqué à la société un ébranlement révolutionnaire que les puissances dirigeantes ne permettent pas.

Et voyez dans l’œuvre de Beaumarchais, si éblouissante, si étincelante qu’elle soit : quelle disproportion avec l’énorme mouvement révolutionnaire qui se préparait. Eh ! oui, Figaro critique les choix des dirigeants, les choix qu’ils font de leurs fonctionnaires : «Il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l’obtint.» Eh ! oui, il dit aux gentilshommes : «Vous vous êtes donné, Monseigneur, la peine de naître…» Mais que sont ces courtes flèches, que sont ces brèves étincelles, aussitôt éteintes qu’allumées, à côté de l’énorme mouvement social qui se produisait !

J’ai donc le droit de dire que le théâtre ne peut que traduire imparfaitement, insuffisamment, le vaste mouvement social des sociétés en transformation, et c’est une raison de plus, lorsque commencent à apparaître les signes d’un drame nouveau à tendance socialiste, pour que nous disions ; il faut qu’il y ait une bien forte maturité de l’idée nouvelle, pour qu’elle commence à prendre la forme théâtrale.

Une des oeuvres les plus curieuses de cette première période, une de celles dans lesquelles le problème social bourgeois commence à être posé d’une façon saisissante, c’est le drame célèbre de Schiller, joué en Allemagne, en 1782, sous le titre Les Brigands. On peut dire que c’est la première manifestation de ce qu’on peut appeler la pensée anarchiste bourgeoise. Vous savez, citoyens, ce qu’est le drame de Schiller : le fils d’un bourgeois, faisant ses études à Leipzig, a fait des dettes ; mais il a le cœur généreux et noble ; son père lui aurait pardonné s’il n’y avait pas, à côté du père, un autre fils qui envenime ses blessures et qui décide le père à maudire l’enfant généreux mais indiscipliné qui, à un moment, abuse de la vie. Et ainsi dégoûté, ainsi navré, ce jeune homme peu à peu entre en révolte contre la société tout entière, et il groupe autour de lui tous les mécontents, tous les écrasés, tous ceux qui souffrent et, avec eux, il forme une association de brigandage bien particulière, bien étrange, une association de brigands qui réalisent la justice, qui ne frappent que les coupables, le seigneur qui exploite ses vassaux, l’avocat qui, par des subterfuges, a fait perdre la cause de celui qui avait raison… Bref, c’est une société de brigands bourgeois qui pratiquent des exécutions contre le vieux monde princier et féodal, au nom des principes d’une justice nouvelle.

Ah ! certainement, Schiller se garde bien d’approuver jusqu’au bout cette tentative et à la fin, de désastre en désastre et de déception en déception, le jeune révolté va se livrer lui-même à la justice ; mais, c’est tout de même un signe bien saisissant du mystérieux travail qui se faisait alors dans les esprits, de la fermentation révolutionnaire de la jeune bourgeoisie allemande, qu’elle ait pu acclamer, admirer même, sous cette forme de brigandage, la poussée révolutionnaire nouvelle. Mais, remarquez-le bien, et c’est la caractéristique de ce temps : parmi ces révoltés, parmi ces anarchistes de la fin du dix-huitième siècle, il n’y a pas un ouvrier, pas un ouvrier des usines, pas un ouvrier des mines de la Saxe., pas un ouvrier des tissages de la Silésie ; en ce temps, il n’y que la bourgeoisie qui se reconnût le droit à la Révolution ; ]e prolétariat était au-dessous du niveau révolutionnaire et ce sont des marchands ruinés, des nobles exaspérés, des boutiquiers aigris, des jeunes gens qui ont nourri leur cerveau de livres, mais qui ne trouvent plus une fonction à remplir, ce sont tous les aigris, tous les révoltés de la bourgeoisie qui forment cette troupe anarchiste.

C’est la caractéristique de la fin du XVIIIe siècle, la Révolution sous toutes ses formes dirigée par la bourgeoisie ; le théâtre marche avec elle, à sa manière, pour assurer cette prépondérance de la classe bourgeoise. Mais nous allons voir bientôt une classe ouvrière. Oh ! citoyens, elle n’apparaît pas tout de suite. Pendant près d’un demi-siècle, nous allons voir le régime bourgeois s’étaler, triompher, et s’il est obligé, comme je le disais au début, de se critiquer partiellement lui-même, s’il est obligé d’avouer ses propres vices et ses propres contradictions, il n’accepte pas que ce soit une autre classe que la classe bourgeoise qui lui adresse ces reproches ; c’est la bourgeoisie encore assez puissante pour se critiquer et se censurer elle-même.

Quand la bourgeoisie critiquait la bourgeoisie (Dumas fils, Ibsen…)

Prenez l’œuvre de Dumas fils ; je dirai qu’elle est pour un quart révolutionnaire et pour les trois quarts conservatrice et bourgeoise ; elle est essentiellement conservatrice et bourgeoise, puisque Dumas fils accepte le principe de la famille actuelle fondée sur le droit individuel de la propriété transmissible. Quiconque accepte la famille ainsi constituée, c’est-à-dire reposant non sur le libre accord de volontés égales et de personnes ayant un même droit au développement, mais reposant sur un simple contrat de propriété, supérieur à tous les contrats d’affection, celui-là, quelque hardi qu’il paraisse en certaines questions secondaires, est foncièrement un conservateur de la société bourgeoise.

Eh bien, Dumas n’attaque jamais la famille ainsi constituée, parce qu’il n’attaque jamais la propriété individuelle et capitaliste qui en est la base ; mais il ne peut méconnaître que cette constitution de la famille réglée par le Code civil, que cette propriété individuelle se heurte bien souvent aux affections, aux sentiments les plus naturels et les plus profonds de l’humanité ; il ne peut pas méconnaître que, parfois, rarement, suivant lui, la femme tombée, la courtisane, comme dit son théâtre, a gardé une noblesse d’âme qui devrait lui permettre de reprendre sa place dans les cadres de la société régulière, si les rigueurs de la propriété ne le lui interdisaient ; et il ne peut pas méconnaître, non plus, de quelle souffrance est accablé l’enfant naturel ; et il ne peut pas méconnaître, non plus, combien de fois la perpétuité, l’ancienne perpétuité du mariage avant le divorce, faisait obstacle à la loyauté, à la sincérité des sentiments naturels. Et voilà pourquoi Dumas a plaidé pour la femme tombée ; voilà pourquoi il a plaidé en faveur du divorce ; voilà pourquoi il a plaidé pour l’enfant naturel ; mais ce n’était pas une œuvre foncièrement révolutionnaire ; car il voulait, en corrigeant les pires excès, les vices essentiels de la famille légale fondée sur la propriété individuelle, il voulait, en la réformant, la maintenir et c’était, au fond, une critique à tendance conservatrice.

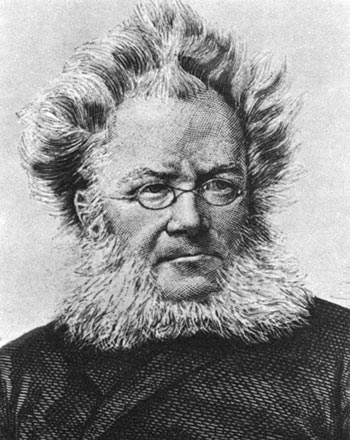

Il y a eu, au point de vue moral, une critique plus étendue et plus profonde, dirigée contre toutes les hypocrisies, contre tous les mensonges de la société bourgeoise, c’est celle qu’a dirigée le grand poète norvégien Ibsen. Vous savez qu’Ibsen appartenait d’abord à une famille riche ; qu’ayant subitement perdu sa fortune, il fut à même de découvrir combien d’affections et d’amitiés apparentes étaient liées seulement à la possession de la richesse ; puis quand il essaya, comme créateur d’art, de produire, de traduire sa révolte première, il se heurta à l’indifférence ou à l’hostilité, ou à la sottise de la plupart de ses concitoyens. Une révolte nouvelle grandit en lui ; il jeta un regard pénétrant et amer sur la société bourgeoise qui l’enveloppait, et partout dénonça le mensonge et l’oppression. C’était l’ancienne société piéliste, conservatrice, de petits paysans, de petits bourgeois ; puis, c’était le mensonge de l’Eglise ; enfin, les capitalistes arrivés pour bouleverser, pour créer des conditions nouvelles, employant toutes sortes de ruses et d’iniquités pour concentrer, pour accaparer, achetant d’avance les terrains pour les vastes opérations, les vastes spéculations. En sorte que, de quelque côté que regardât Ibsen, vers les vieilles formes conservatrices de la société, ou vers la forme nouvelle du capitalisme, il ne voyait partout que déguisement, hypocrisie, la considération attachée à ce qui grandit par n’importe quel moyen et dans cette sorte de bagarre des intérêts aveugles, la petite bourgeoisie routinière, moutonnière, aveugle, s’entretenant de cancans misérables, suivant au hasard ceux qui diffament ou ceux qui imaginent, mais incapable de discerner la vérité. Et Ibsen cria : partout déguisement, partout hypocrisie, partout mensonge ! Rendez la liberté aux individus !

Citoyens, vous voyez quelle est la différence du point de vue d’Ibsen au point de vue des socialistes révolutionnaires, tel que Marx, par exemple, le définit. Selon Marx, il y a lutte d’une classe contre une classe, de la classe prolétarienne contre la classe capitaliste, les possédants ; et tous les mensonges, toutes les iniquités sociales ne disparaîtront que par le triomphe de la classe prolétarienne, qui disparaîtra elle-même, dans sa propre victoire, en élevant tous les hommes, exploités et exploiteurs, à une commune liberté. C’est donc, dans la pensée socialiste, dans la pensée marxiste, la lutte d’une classe portant en soi l’espoir de l’humanité de demain, c’est donc la lutte d’une classe contre une autre classe, qui est le grand ressort du progrès, et il ne servirait à rien d’en appeler à l’idée de justice, à l’idée de vérité, il ne servirait à rien de protester contre les hypocrisies, les mensonges de la société d’aujourd’hui, si la classe nouvelle intéressée à la disparition de ces mensonges ne hâtait pas l’heure de l’affranchissement. Au contraire, — tandis que, dans la pensée marxiste, le drame social est constitué aujourd’hui par la lutte d’une classe contre une autre classe, — dans Ibsen, c’est la lutte d’un individu, de l’individu qui veut la vérité, qui veut la pensée, qui la trouve et qui la dit contre toute une société de convention, d’oppression et de mensonge.

Il semble donc qu’il y ait antagonisme entre le point de vue d’Ibsen et le point de vue de Marx. Et pourtant, dans la démocratie socialiste allemande, et aussi dans notre conscience socialiste à nous, les deux tendances se concilient et nous sommes prêts à critiquer, à dénoncer les abus de la vieille société capitaliste — avec la force que nous donne la classe prolétarienne organisée, d’un côté, — avec la force que nous donne la puissance de la vérité, protestant contre une société qui fausse tout, qui distribue partout le mensonge et l’erreur… qui glisse sous les apparences les plus pompeuses et les plus belles toutes sortes de marchandises frelatées, qui trompe, qui crée le droit de tous au vote par le suffrage universel et qui le fausse par la corruption, par l’ignorance, par l’oppression, par le mensonge ; qui glorifie la sainte union des cœurs dans la famille et qui corrompt cette union prétendue des cœurs par des préoccupations mercantiles ; qui répand à flot les journaux, la presse, mais qui infecte tous ces morceaux de papier des mensonges que le capital proclame…

Donc, nous avons le droit de protester contre la société d’aujourd’hui, non seulement, avec Marx, au nom du prolétariat qui souffre, mais encore avec Ibsen, au nom de la vérité qui se meurt… (Applaudissements, cris de : A bas Rochefort ! et huées prolongées.)

Ne rapetissons pas un mouvement énorme comme celui-là à écraser un homme, et quel homme !

Donc, je fais remarquer, citoyens, que quelque révolutionnaire que puisse être en quelques-unes de ses tendances, en quelques-unes seulement l’œuvre d’Ibsen, elle ne l’est pas pleinement et au sens du mouvement social réel et complet. Car, chose étrange, quoi qu’il ait écrit jusqu’à ces derniers jours, Ibsen, dans toutes ses œuvres, ignorait la formation d’un prolétariat, il ignorait l’existence d’une classe ouvrière. Il y a dans une de ses œuvres un contremaître qui est obligé, pour n’être pas chassé par son grand patron, de faire une besogne de tromperie, de lancer à la mer un navire dont on sait que le fond de cale est pourri et ne peut être réparé à temps et ce contremaître dit à son patron : Ne me chasse pas ; de quoi veux-tu, si tu me chasses, que vivent les miens ? Et ils me diront : c’est ta faute… — Et il n’y a pas une minute chez cet homme la pensée qu’il pourra trouver secours dans la détresse ou le combat à côté d’autres ouvriers, comme lui exploités. Ibsen ignore la marche, la constitution d’un prolétariat qui s’organise et qui sera le véritable outil, non seulement, je l’ai dit, de révolution, mais de vérité, et en somme dans Ibsen, si hardie que paraisse une partie de son œuvre, c’est encore la société bourgeoise qui se critique elle-même.

Quand le prolétariat monte sur scène

Mais voici, cependant, après bien des retards, au théâtre même, l’avènement du prolétariat, l’avènement de la classe ouvrière ; elle apparaissait dans l’œuvre de Germinal, dans Hauptmann ; j’ai à peine besoin de vous dire que dans Avant le lever du soleil, il n’y a guère d’autres personnages que les paysans, des mineurs de Silésie, et que dans Les Tisserands le véritable personnage, c’est cette foule incroyablement souffrante et incroyablement torturée des tisseurs de Silésie, qui ne se révoltent que sous l’aiguillon de l’extrême douleur.

C’est donc dès maintenant un progrès social tardivement enregistré par le théâtre, et c’est bien la vérification de la loi que je traduisais au début, car la classe ouvrière, comme classe consciente, dénommée, existe au moins depuis un demi-siècle ; elle existe au moins depuis les journées de juin 1848 ; à cette époque, elle s’est nettement séparée, nettement distinguée des autres classes et nettement séparée de la démocratie bourgeoise, pour constituer une classe nouvelle. Il y a donc au moins un demi-siècle que le prolétariat est dans l’histoire un personnage avec sa figure distincte.

Il n’a commencé à monter sur la scène que depuis quelques années, et encore il y parle bien timidement, car Les Tisserands d’Hauptmann sont les tisserands d’il y a un demi-siècle ; il a peint les grandes grèves de Silésie de 1840 et 1855, grèves dans lesquelles les tisseurs n’ont pas une seule idée socialiste, pas une seule idée d’organisation. C’est seulement la bête humaine surmenée qui se redresse pour ainsi dire par le ressort instinctif de ses reins, parce qu’elle sent que le fardeau va les briser ; c’est la révolte élémentaire, instinctive, de la bête accablée qui se relève en un dernier sursaut, — ce n’est pas encore l’organisation consciente, délibérée, animée d’une idée : ce prolétariat, il n’est pas encore monté sur la scène, ou plutôt, je crois que nous allons entendre ce soir un de ses premiers cris, qui probablement en présage d’autres…

Une voix. — Et La Clairière, et Les Mauvais Bergers ?

J’y vais venir, je vous remercie ; il était dans mon plan d’en parler, de mentionner La Clairière et Les Mauvais Bergers ; vous avez raison de vous les rappeler ; je voulais les marquer, les noter précisément comme un des nombreux symptômes de cette tendance socialiste nouvelle du théâtre.

Mais, remarquez-le bien, ni dans Les Mauvais Bergers, ni dans La Clairière, qui sont plutôt — ce n’est pas une critique que je fais, c’est une distinction nécessaire que vous ne me reprocherez pas — qui sont plutôt des œuvres à tendance libertaire que des œuvres à tendance socialiste, c’est l’individu, l’ouvrier qui se dresse et réclame, ce n’est pas le Prolétariat organisé. Et j’avais raison de dire en ce sens — remarquez que je ne critique pas, que je n’objecte pas — je trouve tout à fait intéressantes et remarquables les tentatives d’art de Descaves, je trouve qu’il est très intéressant de montrer des individus, ouvriers et prolétaires, qui, sans attendre l’entière organisation sociale par le prolétariat organisé, essaient de créer une petite colonie d’hommes libres et solidaires ; je trouve cela très intéressant ; je trouve que c’est un des symptômes de l’effervescence sociale qui commence à se manifester au théâtre ; mais je ne puis pas dire que ce soit une affirmation scénique du prolétariat organisé comme classe révolutionnaire. Mais, remarquez, citoyens et camarades, qu’en ce sens l’œuvre de Descaves, l’œuvre de Mirbeau ne sont pas les seuls symptômes ; il y a bien des œuvres d’apparence bourgeoise — j’entends par là qui n’ont pas de conclusion révolutionnaire explicite — qui, aujourd’hui, par le seul fait que l’atmosphère est saturée de socialisme révolutionnaire, prennent, peut-être sans la volonté de leur auteur, des conclusions révolutionnaires.

Une sorte de renouvellement socialiste du théâtre…

Ce qui me frappe, c’est qu’aujourd’hui les créateurs du théâtre, dans la critique qu’ils appliquent à la société bourgeoise, vont plus hardiment, plus profondément, plus cruellement jusqu’au fond même du mensonge. C’est ainsi, par exemple, que la critique faite des lois de l’Eglise et de la famille est beaucoup plus âpre, plus profonde, plus dissolvante, plus révolutionnaire dans l’œuvre de Paul Hervieu que dans celle d’Alexandre Dumas, et c’est ainsi que la simple étude des faits en apparence impartiale et objective que Brieux dans La Robe Rouge a faite de la magistrature ne laisse plus une miette de l’institution judiciaire. J’ignore quelles sont les pensées personnelles de Brieux, mais je dis qu’il a fait œuvre révolutionnaire, parce que la Révolution elle-même, à son insu, au moment où il mettait le scalpel dans la société, lui a poussé le bras pour qu’il l’enfonçât…

J’ai donc le droit de dire que, sous cette forme variée, multiple, se prépare, en effet, une sorte de renouvellement socialiste du théâtre, et c’est ainsi que, par une poussée simultanée de toutes les forces, par le progrès de la classe ouvrière organisée, par l’orientation nouvelle de l’art, c’est ainsi que peu à peu tout converge vers la société nouvelle et c’est là notre force, camarades et amis, que malgré la division de la société en classes, notre idéal aujourd’hui soit si puissant, si vrai, si beau, qu’il réponde si pleinement à l’évolution économique et aux besoins de la conscience que nul aujourd’hui ne peut penser sans penser un peu avec nous, même ceux qui croient nous combattre.

Eh bien, aidons à ce grand mouvement en produisant, en pensant, en nous organisant, en essayant d’interpréter dans le silence, dans notre pensée, tous les phénomènes de la vie sociale et de la vie intellectuelle. Vous allez voir tout à l’heure, dans l’œuvre portée ici, l’affirmation de la révolte. Oui, la révolte est une étape nécessaire du progrès dans la société humaine. Reclus, dans son livre Évolution et Révolution, l’a marqué avec une force extrême. Il y a eu de longues périodes de l’existence humaine, quand la terre, mal cultivée, ne fournissait pas, en effet, assez de subsistances aux hommes, où la résignation était en quelque sorte une nécessité physiologique ; mais, aujourd’hui, la résignation est chez ceux qui souffrent une survivance de cette période, car la terre pourrait nourrir tous ceux qui vivent si la société était mieux organisée, et, demain, il y a des plaies sociales, comme le chômage, qui pourraient disparaître, si la classe ouvrière était unanime dans sa révolte et en exigeait la disparition.

Il y a donc là un ferment que nous pouvons et que nous devons retenir, et ainsi, saisissant toutes les forces de mouvement et de progrès, d’où qu’elles viennent, tous ensemble, citoyens et camarades, nous préparerons une société nouvelle, jusqu’au jour où l’humanité n’aura plus besoin de traduire sur la scène, sur les planches, les conflits ou les rêves de sa propre vie ; jusqu’au jour où tous les hommes seront assez libres, assez éduqués, assez conscients pour être à la fois les spectateurs et les acteurs du grand drame social et humain, où tous les hommes vivront une vie assez libérale et assez noble pour que, parfois, ils puissent s’arrêter à regarder la marche de l’humanité en travail et se réjouir de celte marche harmonieuse, comme de la plus belle des œuvres d’art, — mais celle-là, œuvre vivante, multiple, immense, qui se confondra avec l’humanité affranchie.

–

Note : les intertitres ont été ajoutés pour cette page, ils ne figurent pas dans le texte « Le théâtre social » tel que publié en 1900 dans la Revue d’art dramatique.