Si les interventions de Jaurès concernant le colonialisme et ses dégâts eurent surtout pour objet les politiques françaises en Afrique, plusieurs furent néanmoins consacrées aux pays d’Asie. Dans un contexte bien particulier : autour des années 1900, le « péril jaune » servait de justification à toutes les guerres (guerre des Boxers en 1899-1901, comme la guerre russo-japonaise de 1904-1905) visant à écraser les peuples asiatiques. Ajoutant ainsi des raisons stratégiques à des politiques légitimées par une idéologie raciste définissant les peuples asiatiques comme des « races inférieures ».

En février 1904, lors d’un discours qu’il prononce à Saint-Etienne :

Et puis, on nous raille encore parce que nous avons parlé de désarmement, de désarmement européen et on nous dit : « Mais vous ne voyez donc pas grandir le péril de ces races asiatiques, le péril des races jaunes ? Vous ne voyez pas que le Japon va organiser la Chine et que ces 500 millions d’êtres humains vont devenir un terrible ouragan ? ».

Expliquons-nous, citoyens ; certes, y a-t-il quelqu’un en Europe qui prétende refuser aux hommes de là-bas, de l’Asie (Chinois ou Japonais), le droit de vivre, le droit de s’organiser ?

Est-ce parce que la couleur de la peau asiatique n’est pas la même que la couleur de la peau européenne qu’il faudra refuser à ces 500 millions d’hommes le droit à la sécurité, le droit à la dignité, le droit à la vie ? Non, certes.

Pour nous, socialistes, pour nous hommes, il n’y a ni opposition de races ni opposition de continents ; mais partout, sous les climats divers, avec des nuances diverses, des tempéraments physiques différents, partout la même humanité qui monte, qui grandit et qui a le droit de monter et de grandir.

—

Autres propos de Jaurès sur le sujet, en octobre 1905, dans un discours qu’il prononce à Limoges :

C’est chose abominable qu’aujourd’hui encore on ait pu exciter les races blanches contre les races jaunes.

Il paraît que les petits Japonais et les Chinois studieux et subtils sont une sorte de bétail innombrable et inférieur, que les races blanches peuvent exploiter, utiliser, décimer, asservir. C’est un préjugé barbare, c’est un préjugé d’ignorance, de sauvagerie et de rapine.

Ces races jaunes sont composées d’hommes et cela devrait suffire ; mais elles sont composées d’hommes qui pensent, qui travaillent, qui échangent et qui ne paraissent pas résignés à subir indéfiniment les violences d’une Europe qui abusait de leur apparente faiblesse.

Désormais, Japonais, Chinois, sont entrés dans la grande famille des peuples, et ceux-là ne sont pas seulement des barbares, ceux-là sont des imprudents et des aveugles qui ne traiteront pas ces portions d’humanité avec le respect qui leur est dû.

Et lorsque l’Angleterre, lorsque le plus ancien des peuples libres de l’Europe met sa main dans la main du peuple japonais, c’est un grand acte qui peut servir les intérêts de l’Angleterre, mais qui sert aussi la civilisation générale, et bien loin d’y bouder, nous devons nous hâter de réparer les fautes que nous avons accumulées à l’égard du Japon.

—

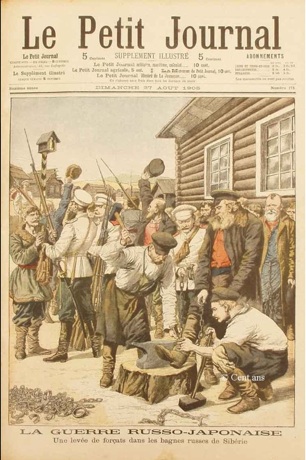

En mars 1905, dans son éditorial de l’Humanité titré « Civilisation », Jaurès revient sur la guerre russo-japonaise :

Que les nationalistes s’expliquent. En ces questions redoutables, il n’est pas permis de procéder par insinuations obscures. C’est bien à une guerre de races, guerre de la « race européenne » contre la « race asiatique » que M. Judet [note : journaliste directeur du Petit Journal, l’un des journaux, populistes, au tirage le plus important de la presse de l’époque], en termes explicites, convie l’Occident. Comme s’il n’était pas possible de concevoir entre l’humanité européenne et l’humanité asiatique un système d’équilibre, de rapports équitables et pacifiques, fondés sur le mutuel respect ! Comme si le monde ne pouvait être sauvé que par l’écrasement ou l’asservissement de centaines de millions d’hommes ! Le parti qui fit ces rêves monstrueux, n’est-ce pas un parti de barbares ?

Mais dans l’enthousiasme de cette croisade sinistre et sauvage des blancs contre les jaunes, M. Judet va jusqu’à oublier l’étroitesse de son patriotisme français d’hier. C’est un « patriotisme européen » qu’il veut opposer au « patriotisme asiatique ». Admirable avènement de l’Europe ! Tant qu’il a fallu faire œuvre de civilisation, de travail, de vie, elle a été incapable de s’unir. Elle a été déchirée par les conflits de ses nationalités. Elle va s’unir maintenant pour piétiner, pour égorger ces races du Japon et de la Chine qui élèvent enfin la prétention de vivre. Patriotisme européen : c’est par l’oppression et le meurtre qu’il s’affirmera. M. Judet et ses amis oublient qu’ils dénonçaient hier à la France l’Angleterre et l’Allemagne ; tous les griefs s’évanouissent et la France renonce sans doute à des revendications « imprescriptibles » si seulement l’Allemagne et l’Angleterre consentent à s’unir à nous pour frapper les jaunes.

Après tout, c’est logique. Le patriotisme, pour ces hommes, consiste à haïr, à meurtrir ; ils seront donc d’autant plus patriotes qu’ils ouvriront un plus vaste champ de haine et de meurtre. Les cinq cent millions de jaunes offrent à ce patriotisme de violence, d’oppression et de tuerie, une matière admirable, et qui ne saurait être égalée dans les modestes égorgements intra-européens. L’heure est donc venue d’abandonner le patriotisme antianglais et antiallemand qui en prêtait qu’à de pauvres petites effusions de sang et de haine, pour le vaste patriotisme antiasiatique qui pourra se régaler de plus amples sauvageries.

Patriotisme européen : l’idée que ces hommes ont de la patrie est telle qu’ils n’élargissent leur patriotisme que pour mieux élargir leur barbarie.

–

Sur Jaurès et l’Extrême-Orient, voir :

– cet article de l’historien Gilles Candar sur le site du Monde :

– la note de Gilles Candar, ainsi présentée :

Vers 1900, vu de France, l’Extrême-Orient suscite toutes les convoitises, les ambitions, mais aussi les angoisses. C’est dans ce contexte, alors que l’horizon international des socialistes français s’élargit, que Jean Jaurès affirme l’universalité des valeurs de la civilisation, reconnaît les droits des peuples asiatiques et défend les colonisés.

en ligne sur le site de la Fondation Jean-Jaurès, et dont voici la synthèse :

Au début du XXe siècle, l’horizon international des socialistes français s’est élargi. A l’heure de la mondialisation de l’économie et des impérialismes, après le partage colonial et alors qu’éclatent de nouvelles crises et qu’émergent de nouvelles puissances, le regard porté sur le monde doit nécessairement prendre en compte sa totalité.

La question d’Orient se posait auparavant. Elle se déplace et se complexifie. Elle ne concerne plus seulement pour les Européens les relations avec l’empire turc et les peuples qui appartiennent de plus ou moins bon gré à cet ensemble. L’Orient devient aussi celui lointain, mais désormais plus familier, de l’Indochine française, du Japon et de la Chine qui se confrontent à des offensives européennes sous diverses formes et à de sérieuses remises en question internes. Certes l’Inde continue à appartenir au domaine d’influence britannique et il n’en est que marginalement question chez les socialistes français. Mais au niveau international se constitue, à partir de 1905, avec le Bureau socialiste international, un espace de discussion commun dont Madeleine Rebérioux et Georges Haupt avaient entrepris l’étude (L’Internationale et l’Orient, Cujas, 1967).

Comment Jaurès lui-même réagit-il à ces évolutions ? Les perçoit-il et quelles analyses propose-t-il aux socialistes et à la République ? Quel rôle doit être celui de l’Internationale ? A ces questions complexes, Jaurès n’apporte pas des réponses simples et immuables. Dans la lignée de Gambetta et de Ferry, il a soutenu la politique d’expansion coloniale de la République française. Le jeune Jaurès est résolument colonial et patriote, et son horizon culturel profondément européen. Et s’il est converti à l’Internationale, il ne l’est pas pour autant pleinement à l’internationalisme.

Mais dès avant son adhésion au socialisme, le futur fondateur de L’Humanité manifeste un attachement profond à l’idée d’universalité humaine, grand acquis des Lumières, dont Guillaume II représente l’exacte antithèse.

Alors que la politique coloniale française est confortée par le ralliement radical à la colonisation qu’illustre la nomination de Paul Doumer comme Gouverneur général de l’Indochine, Jaurès en perçoit de plus en plus les dangers et surtout prend conscience de l’antagonisme entre les aspirations des peuples colonisés et les réalités effectives de la domination française.

La guerre entre la Russie et le Japon en 1904-1905 ouvre pour lui une nouvelle ère des relations internationales : d’abord le risque de guerre internationale revient au premier plan, comme il l’expose dès février 1904 dans son discours de Saint-Etienne, ensuite la victoire japonaise, préférée à l’issue inverse, marque le début d’un rééquilibrage du monde. Ces bouleversements comportent des dangers, mais pour Jaurès, ils accompagnent une universalisation du monde, nécessaire à la constitution d’une humanité vraiment totale.

Mais ce que Jaurès n’admet vraiment pas, d’abord et fondamentalement, c’est la brutalité, la barbarie agrémentée de bonne conscience des puissances européennes. Il n’hésite pas à exprimer son indignation. Il se détache ainsi progressivement de la logique impérialiste et appelle à une rupture fondamentale avec l’européocentrisme. Manifestant un souci croissant de l’intégrité territoriale de la Chine, dont il promeut la liberté commerciale, il exprime même un refus de principe des conquêtes territoriales. S’il est difficile de qualifier la position de Jaurès d’anticolonialiste, ne serait-ce que parce que le terme est anachronique, il reste que la question coloniale, humainement, le révolte. C’est d’abord une revendication de justice qu’il entend porter. Et s’il est peut-être davantage impliqué dans les questions qui concernent l’Afrique du Nord, le Proche-Orient arabo-musulman et turc voire le Moyen Orient perse, il n’en réclame pas moins, pour l’Extrême Orient, un substantiel changement d’orientation de la politique coloniale, le respect des droits et l’égalité internationale des nations.

La révolution chinoise, qui proclame la République (1911), reprend et diffuse les principes de la Révolution française, passionne Jaurès. Elle lui semble attester cette évolution vers une universalité humaine. Il comprend donc que Japon, Chine et Inde font partie intégrante de la civilisation et peuvent même avoir raison contre la puissance européenne. Plus encore, dit-il, ces pays sont en passe de constituer « le trépied formidable […] de l’Asie réveillée ». La question posée est de savoir selon quelles formes et modalités ce réveil aura lieu, si la barbarie portée par la guerre généralisée peut être évitée et si un langage commun avec l’Europe permettra en fin de compte d’assurer le caractère universel de l’Internationale.