Décembre 1915. La section française du Comité international des Femmes pour la paix permanente édite cette brochure, intitulée Un devoir urgent pour les femmes. Synthèse des réflexions les plus lucides que les (rares) esprits libres portaient sur la situation après un an et demi de guerre.

La brochure scandalisa partis et journaux, majoritairement masculins et bellicistes… Des femmes qui pensaient – et pensaient la guerre !!

Depuis seize mois à travers la mort, les hommes, à la guerre, font tout leur devoir. Nous femmes, l’âme anxieuse, depuis seize mois, nous cherchons encore le nôtre. Aux premières heures, après le mouvement naturel de désespoir, notre devoir a été de nous ressaisir. Devant le calme et la résolution de ceux qui partaient, la crainte d’être indignes d’eux, de les affaiblir par nos larmes, nous a redressées. Sous peine de déshonneur, il fallait contenir nos plaintes. Et parce qu’il le fallait, sans savoir comment, nous nous sommes élevées du désespoir à la résignation. Il fallait davantage. Il fallait agir. Travailler pour les soldats, pour les prisonniers, soigner les blessés, venir au secours des réfugiés, des orphelins, aider les chômeurs. Tout cela nous l’avons fait et le faisons encore, sans presqu’y songer, trop avides de donner un peu à ceux qui se donnent tout entiers ; mais en le faisant nous avons bien conscience que tout cela n’est rien, et qu’en face de tels événements ces pauvres gestes ne peuvent suffire. Aussi, par dessus ces devoirs quotidiens, nous sommes-nous laissées exalter peu à peu par la vision de notre peuple en armes, levé pour son indépendance. Loin du combat, nous voulons, coûte que coûte, rester fidèles à nos vivants et à nos morts.

L’activité charitable, la religion des héros, notre tâche finit-elle là ? N’avons-nous plus à penser et à juger ? Notre devoir peut-il être de subir docilement la guerre, comme une épreuve naturelle ?

***

Pour pouvoir répondre, de nos foyers paisibles, imposons-nous l’effort douloureux de regarder enfin la guerre face à face.

Depuis un an, plus de cinq millions de morts, cinq millions d’agonies inconnues ! Parmi ces cadavres, plus de 600.000 des nôtres. Le double de blessés, de malades, d’infirmes, sans parler des prisonniers. A travers notre France du Nord, la Belgique, la Galicie, la Pologne, les Balkans, les villes et les villages en cendres, les campagnes dévastées. Des contrées plus grandes que la France entière mises à feu et à sang. Des millions d’habitants emmenés en captivité ou chassés à l’aventure. Toute la population de la Pologne errant sur les routes, mourant de faim et de froid. Les massacres d’Arméniens par les Turcs, le massacre des Belges et des Serbes par les Allemands et les Autrichiens, le massacre des Juifs et des Galiciens par les Russes.

Toutes les nations d’Europe décimées, ruinées. Et ce n’est rien encore. Car ces morts, ces millions de morts, ce ne sont pas en chaque nation les premiers hommes venus. Comme si la guerre choisissait ses victimes, ceux qu’elle nous a tués, qu’elle nous tue chaque jour, ce sont les meilleurs d’entre nous, ceux qui marchent en avant et s’exposent sans compter, les artisans et les coeurs d’élite, tous les hommes qui en chaque ville, en chaque métier étaient le centre de la vie, de l’initiative, de l’espérance. Eux disparus, les nations vont rester inertes et vidées.

Faut-il songer à l’autre épuisement ? Toute la sève, toute la richesse de la France s’écoule avec le sang des Français. Combien de bons travailleurs manquent déjà à la tâche ? Le travail du passé – la réserve précieuse du pays – est emporté au néant par chaque heure de guerre. Actuellement la France dépense à peu près 100 millions par jour, soit près de 3 milliards par mois ; c’est-à-dire qu’en six semaines la dépense dépasse celle d’une année de paix ; on peut dire encore qu’en cinquante jours la France dépense pour son compte la valeur de l’indemnité que l’Allemagne lui a imposée en 1871 : 5 milliards. 5 milliards tous les cinquante jours.

***

Telle est cette guerre dont on nous a vanté les bienfaits.

Remarquons d’abord qu’elle diffère de toutes les autres guerres. Ce n’est plus une guerre brillante et rapide où, après quelques manoeuvres et quelques batailles, un des adversaires s’avouait vaincu ; c’est une guerre incessante et obscure, guerre de tranchées, guerre d’immobilité où chacun des adversaires, cramponné au terrain, s’applique à le défendre pied à pied, décidé à succomber sur place plutôt que de vraiment reculer ; et quand il recule, c’est pour recommencer inlassablement, quelques pas en arrière, le même effort surhumain.

Une telle guerre de résistance héroïque et acharnée échappe à tous les anciens cadres. Mais nos idées retardent toujours sur les événements, et nous nous obstinons à répéter les mots d’autrefois : « action décisive », « écrasement », « défaite », « victoire », alors que visiblement ces mots ne conviennent plus.

La raison de cette transformation subite ? C’est que, jusqu’à présent , l’immense masse des citoyens restait éloignée de la guerre et que le seul choc de quelques armées décidait du résultat. Pour la première fois dans l’histoire du monde, les nations toutes entières ont été levées et lancées les unes contre les autres : plus de vingt millions d’hommes, jeunes et vieux, sont en présence.

Des nations qui, depuis un an, consentent chaque jour un pareil sacrifice croient toutes en la justice et en la sainteté de leur cause. Aussi de tous côtés entend-on les mêmes discours : défense de la Patrie menacée, libération des opprimés, conquête d’une paix définitive. Quel que puisse être le crime de certains Gouvernements, c’est un fait douloureux, mais de première importance, que, partout, les soldats croient lutter pour l’existence même de leur nation. Par là s’explique ce fait, que toutes les armées, même les plus décriées jadis, se battent avec un héroïsme sans précédent, au point que de tous côtés les états majors eux-mêmes sont amenés à rendre hommage à la vaillance de leurs adversaires. C’est s’aveugler volontairement et manquer de loyauté que de nier ou de négliger l’espèce d’estime mutuelle où se tiennent les braves de chaque camp.

Telle est cette guerre unique dans l’histoire, parce que, pour la première fois, toutes les Patries s’y sont données corps et âme.

Dans une telle guerre où tous les peuples luttent pour la vie, les massacres se poursuivent sur les mêmes positions et toujours sans résultats. L’histoire n’offre aucun exemple de cette égalité d’armes à peu près complète, de cette dépense de force aboutissant à l’impuissance. Même dans les régions orientales, où il y a eu et où il peut y avoir encore de grandes avances et de grands reculs, c’est en vain que l’assaillant s’est imaginé remporter une réelle victoire. La prise de Varsovie devait, selon les Allemands, provoquer la débâcle russe et marquer de ce côté le terme de la guerre. Or, depuis bien des mois, ils ont dépassé leur terre promise et la lutte se poursuit sans aucun changement. Demain, en proie au même mirage, ennemis et alliés vont s’enfoncer vers l’Orient. C’est à Constantinople que l’imagination va placer quelque temps l’appât de la victoire finale. Depuis seize mois toujours le but s’éloigne au moment où il semble atteint. Toujours le peuple envahi se refuse, avec une énergie croissante, à s’avouer vaincu. Peut-être les hommes finiront-ils par comprendre qu’on ne maîtrise pas un peuple comme un individu et qu’aucune force au monde n’aura jamais raison d’une grande nation résolue à ne pas céder.

A la force, toute nation peut et doit résister indéfiniment. Par la force, aucune nation ne peut plus l’emporter. Dans une guerre de toutes les Patries, si l’on entend toujours par victoire le fait de réduire l’adversaire à merci, il faut dire, sans hésiter, que la victoire, comme d’ailleurs la défaite, est devenue impossible. Aucun peuple ne peut vaincre mais aucun ne peut être vaincu. Et si l’on entend par victoire le fait de « tenir », il faut dire qu’après un an de guerre tous les peuples sont victorieux et que tous semblent invincibles. Que notre peuple, au lieu de vivre dans l’attente angoissée du lendemain comprenne donc, en s’affranchissant de toute inquiétude comme de toute vaine ambition, que depuis un an il a remporté une immense victoire par cette résistance improvisée, mais inébranlable, qui sera l’étonnement de l’avenir. En revanche, l’heure n’est-elle pas venue de reconnaître sincèrement que cette guerre, qui ne ressemble à aucune autre, ne peut s’achever non plus comme les guerres d’autrefois ? Faut-il encore de longs mois d’agonie pour comprendre que la guerre actuelle, par la vaillance des combattants comme par la perfection de l’outillage, est destinée à rester une guerre sans résultat ?

***

Il pourrait sembler dur de renoncer à l’espoir enthousiaste des premiers mois, difficile d’admettre que des sacrifices surhumains n’aient servi qu’à sauver la Patrie sans transformer tout l’avenir. Mais, par la guerre, une telle transformation a-t-elle jamais été possible ? Ne faudrait-il pas mettre ailleurs cette juste espérance ? Depuis un an on répète de toutes parts – et chez tous les belligérants – que la guerre va du moins renouveler la face du monde, qu’elle va nous libérer soudain de toute oppression, de tout ennemi, de toute guerre, mais que, pour porter de tels fruits, elle doit être poursuivie « jusqu’au bout ». Au lieu de répéter obstinément cette formule obscure, ne faut-il pas se demander sincèrement quels biens inestimables pourraient résulter pour notre peuple d’une prolongation indéfinie de la guerre.

I. – Ce que nous recueillerons « au bout » seraient-ce des conquêtes ? Personne, en France, n’y a jamais sérieusement songé. Ni du point de vue de la justice, ni du point de vue de l’utilité, personne chez nous n’oserait devant la France et devant l’Europe soutenir ouvertement de si folles prétentions.

II. – Se propose-t-on, comme terme de cette guerre, l’écrasement de l’Allemagne et de l’Autriche ? Qu’entend-on par là ? S’il s’agit de l’anéantissement de 100 milIions d’ êtres humains, de telIes pensées ne se réfutent même pas.

S’agit-il simplement d’un démembrement politique des Empires du Centre ? Mais il faudrait nous dire par quels procédés on se flatte d’imposer à un peuple de pareilles transformations et, à supposer même qu’on y soit parvenu, par quels procédés on se flatte de lui faire accepter sérieusement le nouveau régime, alors que toute l’histoire démontre l’impossibilité de faire durer un Gouvernement établi par contrainte.

Veut-on seulement l’épuisement de l’ennemi ? Veut-on, par une guerre de plusieurs années, le réduire aux dernières limites du dénuement ? Mais ne risque-t-on pas de se condamner soi-même à un état semblable ? Et d’ailleurs, est-il possible de prévoir jusqu’où irait la résistance d’une grande nation moderne menacée dans sa vie. Tous les faits tendent à prouver que, malgré les dépenses journalières, les difficultés d’approvisionnement,malgré l’ampleur du massacre quotidien, une grande nation résolue à tous les sacrifices doit pouvoir, en restreignant sa consommation et en appelant chaque année de nouvelles classes, disposer de réserves pratiquement inépuisables.

III. – Les partisans de la guerre à outrance ont renoncé depuis longtemps à l’idée d’un écrasement de l’ennemi. Ce qu’ils nous promettent désormais, c’est par le moyen de cette guerre, la libération de tous les peuples opprimés, l’établissement d’une Paix définitive.

La libération des peuples opprimés ? on oublie peut-être un peu trop que des puissances très diverses, la Russie par exemple à côté de la Prusse et de l’Autriche, se partagent l’honneur de les tenir sous leurs sceptres. Pour un certain nombre d’entre eux , il semble qu’une transformation démocratique de l’Europe dont ils font partie serait plus à désirer qu’une brusque et totale scission. Pour d’autres, au contraire, une autonomie complète serait la seule solution légitime. Mais de toutes façons, les revendications de ces diverses nationalités posent des problèmes si complexes qu’ils ne peuvent être résolus que pacifiquement, et que seuls de grands congrès peuvent les aborder. D’ailleurs il va de soi qu’on ne saurait réclamer ni annexion, ni transfert de territoire contraires aux voeux de la population.

La Paix définitive ? Croit-on sincèrement que ce soit par les armes qu’il soit possible de la conquérir et de l’assurer tout à coup ? Croit-on sincèrement qu’on va par la guerre détruire, comme on détruit un village, le militarisme de Prusse et d’ailleurs ? Se flatte-t-on à force de canonnades de provoquer en Europe, un jour ou l’autre, la réduction des armements ? Ne voit-on pas que la Paix future, durable ou précaire, dépend beaucoup moins de quelques batailles que de la sagesse des Gouvernements et de la volonté permanente, de l’énergie réformatrice de chaque peuple ? Ne voit-on pas que tout progrès réel doit s’accomplir dans chaque nation, et par elle-même, jamais du dehors ? Ne voit-on pas que les forces néfastes de guerre ne font depuis des mois que s’accroître, et resteront en Europe aussi redoutables qu’auparavant ?

IV. – Reste une dernière hypothèse: la guerre doit être poursuivie jusqu’au bout pour des raisons économiques. II faudrait enlever à l’ennemi toute possibilité de nous faire concurrence. Coûte que coûte, il faudrait ruiner le commerce et l’industrie de l’Allemagne et ne pas, cette fois, s’arrêter à mi-chemin. Mais est-il possible de confondre la guerre et l’industrie ? En réalité aucune victoire militaire ne peut assurer la « supériorité » économique d’un pays sur l’autre, car cette supériorité dépend presque exclusivement de l’activité et de l’habileté dont font preuve, dans l’exercice de leur métier, les nationaux des deux pays. De même, aucune défaite militaire n’empêchera jamais 100 millions d’hommes ingénieux et persévérants de travailler comme par le passé, de produire, de vendre leurs produits à bon marché et de les exporter.

L’idée de l’enrichissement par la guerre est-elle plus acceptable ? Il ne s’agit pas d’un enrichissement pendant la guerre. Nous savons ce que chaque journée coûte. On s’efforce au contraire, d’oublier ces fleuves de milliards épuisés en quelques semaines, en se répétant que l’Allemagne et l’Autriche porteront un jour la charge de ces dépenses. Aussi l’idée d’une formidable indemnité de guerre imposée à l’ennemi est-elle, de tous les buts qu’on assigne à la guerre, un des plus populaires. Elle l’est d’ ailleurs en Allemagne autant que chez nous. Avant tout il faudrait évaluer exactement l’ensemble des dépenses dont on ferait peser la charge sur l’ennemi. Pour notre part, en comptant les dépenses et les pertes faites par la France, la Belgique, l’Angleterre, l’Italie, la Russie et la Serbie, on arrive déjà, pour quinze mois de guerre, à un total qui ne s’éloigne pas beaucoup de 100 milliards. Or, à supposer même qu’un peuple puisse jamais s’acquitter de sommes pareilles, il est bien clair que, pour l’y obliger, il faudrait l’avoir réduit à merci, comme jamais, même par un Napoléon ou un César, un peuple n’a pu l’être. Et il faudrait encore après cette victoire écrasante, suivie de quelqu’entrée à Berlin, pouvoir conserver cette toute puissance, pouvoir maintenir cette tutelle pendant les 30, 40 ou 50 ans sur lesquels s’échelonneraient les paiements. Prolonger la guerre pour obtenir une compensation matérielle, c’est, en refusant de se résigner aux pertes déjà subies, préparer des pertes nouvelles.

CONCLUSIONS

Telle est cette guerre – guerre sans issue militaire probable, guerre stérile pour l’avenir. – Nous demandions au début de ces pages si notre devoir était de la subir comme une épreuve naturelle, que la fatalité apporte et emporte. Repondre par l’affirmative ne serait-ce pas avouer seulement notre faiblesse et notre lâcheté ? La guerre est faite par les hommes, ils restent maîtres de la guerre. Elle durera le temps qu’ils voudront. Il semblerait souvent que les non-combattants aient à se garder d’un unique péril : fléchir avant l’heure. Ce péril est réel, mais il est un autre péril : à côté du crime d’une paix prématurée, Il y a le crime d’une guerre prolongée sans utilité.

Parler d’une guerre sans résultat, serait-ce donc admettre également une paix sans conditions ? Qui ne voit la différence et même l’opposition des deux formules ? Puisque la guerre ne semble pouvoir aboutir à aucune action décisive, c’est à la fois une nécessité et un devoir sacré, pour un peuple comme le nôtre, de ne jamais céder à la contrainte de l’ennemi, de ne jamais accepter les conditions injustes qui pourraient lui être proposées. Il faut écarter, quoiqu’il arrive, toute paix qui, directement ou indirectement, porterait atteinte à l’indépendance politique et économique ou à l’intégrité territoriale de la France et de la Belgique, car il n’est pas permis à un peuple de s’abandonner à la volonté d’autrui.

Nous ne demandons pas, comme dans un accès de criminelle folie, que notre patrie réclame la paix. Mais nous ne croyons pas que l’heure où s’arrêtera la guerre soit inscrite d’avance sur le livre du destin. La paix ne viendra pas d’elle-même. II ne faut pas l’attendre comme un miracle ; il faut la préparer comme une oeuvre humaine qui sera ce que la feront les efforts de tous.

Si tous les peuples s’acharnent ardemment au massacre, c’est qu’un malentendu tragique les sépare. Chaque parti est sûr que l’autre veut l’humilier, le ruiner, l’anéantir. Quelle preuve en a-t-il ? Des manifestations tapageuses et fanatiques, des rumeurs, des légendes, des tendances de race ou des traditions historiques. C’est parce que ces craintes se nourrissent d’elles-mêmes qu’elles croissent sans mesure et sans fin. Et cependant, tôt ou tard, la paix ne revêtira-t-elle pas la forme d’un arrangement entre les deux puissants groupes de nations qui ne peuvent songer à se supprimer l’un l’autre ? Ne suppose-t-elle pas quelque entente, précédée de quelque détente ? On conçoit mal comment les Etats en guerre pourront jamais traiter s’ils mettent leur point d’honneur à se déclarer intraitables.

Nous femmes, qui cherchons avec angoisse notre vrai devoir ne nous apparaît-il pas qu’à l’heure actuelle nous avons un rôle à jouer ? Les combattants, malgré des épreuves dont ils connaissent seuls tout le poids, s’interdiront toujours les mots et les pensées qui les détourneraient de l’oeuvre sanglante à laquelle ils se trouvent attachés. Ils combattent en silence. Parfois seulement, presque timidement, ils s’adressent à nous. Ils nous demandent si la guerre avance et si la paix approche. Tandis qu’ils veillent sur nous, face à l’ennemi, ils ont l’espoir que nous veillons sur eux. Pouvons-nous leur répondre que nous nous désintéressons de l’avenir, que la guerre finira quand elle pourra ? Et leur ardeur ne seraient-elle pas accrue s’ils étaient sûrs que nous ne les laisserons pas un jour de trop à leur héroïque mission ?

VOEU

La Section française de la Ligue des Femmes pour la Paix permanente a formulé et transmis à tous les membres du Sénat et de la Chambre des députés le voeu suivant :

« Nous, femmes françaises, Confiantes dans les déclarations répétées des Gouvernements alliés que le seul but de la guerre actuelle est une paix conforme au droit ;

Confiantes dans la promesse faite le 3 novembre par le Gouvernement français à propos des conditions de la paix future ;

Après avoir hautement déclaré qu’il y a lieu, quoi qu’il arrive, d’écarter toute paix qui, directement ou indirectement porterait atteinte à l’indépendance politique et économique et l’intégrité territoriale de la France et de la Belgique ;

Mais attendu que les lenteurs et les fautes de la diplomatie secrète ont montré à quel point un contrôle démocratique était nécessaire ;

Emettons le voeu :

1. Que tous les Gouvernements alliés formulent leurs conditions de paix et les fassent connaître ;

2. Que ces Gouvernements ne rejettent pas de parti pris les propositions de paix, faites ou à venir, d’où qu’elles viennent ;

3. Que le Gouvernement français soumette celles-ci à l’examen des Chambres, et, par conséquent , au contrôle de l’opinion. »

APPEL

Si ce grand acte de raison était accompli, les forces en présence resteraient les mêmes, l’organisation de la lutte se continuerait avec autant de zèle et de science, la volonté de ne pas fléchir serait tendue avec la même énergie. Mais il y aurait quelque chose de changé : l’entente pacifique entre des hommes de sang-froid, des hommes raisonnables, apparaîtrait de nouveau comme une possibilité humaine, comme un espoir.

Que les femmes qui partagent avec nous cette croyance répandent ce voeu autour d’elles ;

Qu’elles se groupent et envoient leur adhésion à la Ligue (voir le bulletin ci-contre).

—

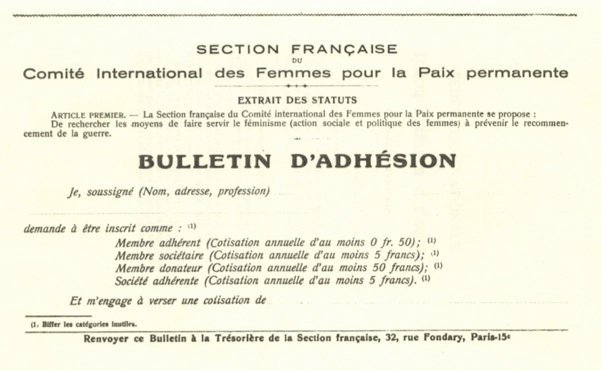

Bulletin d’adhésion de la section française du Comité international des Femmes pour la Paix permanente, 1915.

P.S. : La mise en forme du texte (gras, italiques, etc.) est celle d’origine.