Il est impossible de résumer en quelques phrases l’attitude de Jaurès face au colonialisme tant celle-ci n’a cessé d’évoluer au fil du temps. Au point qu’elle est même symptomatique de cette capacité qu’avait précisément Jaurès de ne pas arrêter sa pensée, de la faire grandir au fur et à mesure de l’accroissement de ses connaissances et de ses réflexions. Et de la mener, comme c’est le cas ici, d’une adhésion assez banale aux croyances dominantes de son époque à une position autonome, libre, nourrie par les faits et conforme à ses principes.

Car Jaurès, qui fut colonialiste quand il était jeune, prit peu à peu conscience des violences du colonialisme, des barbaries qu’il provoquait, des catastrophes qu’il préparait. Son anticolonialisme devint alors inséparable de son socialisme et de son pacifisme et s’inscrivit dans sa conception de l’Internationale : une Internationale de nations indépendantes et libres.

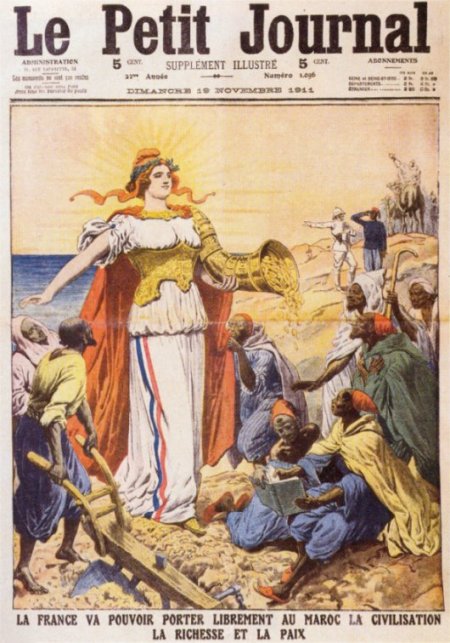

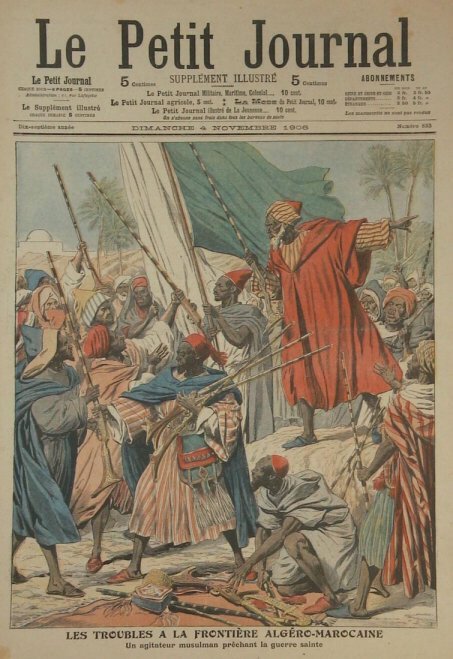

[Illustrations : unes du Petit Journal du début du XXe siècle, journal colonialiste, nationaliste et réactionnaire]

Années 1880-1890 – Un républicain colonialiste… comme les autres

Le jeune Jaurès ignore encore ce qui, sous couvert de droits de l’Homme, advient dans les entreprises de colonisation. Son ignorance de ce qui existe hors de France le fait adhérer à ce que la bourgeoisie de l’époque enseigne dès l’école : pour le dire avec les mots mêmes de Jules Ferry, « les peuples supérieurs ont le droit et même le devoir de civiliser les peuples inférieurs ». La France, patrie des Lumières et des droits de l’Homme, apporte donc la civilisation…

Légende de ce dessin de 1911 : « La France va pouvoir porter librement au Maroc la civilisation, la richesse et la paix. » !

On retrouve ainsi cette croyance dans certains des textes du jeune Jaurès :

« Quand nous prenons possession d’un pays, nous devons amener avec nous la gloire de la France, et soyez sûrs qu’on lui fera bon accueil, car elle est pure autant que grande, toute pénétrée de justice et de bonté […]

Nous pouvons dire à ces peuples, sans les tromper, que jamais nous n’avons fait de mal à leurs frères volontairement : que les premiers nous avons étendu aux hommes de couleur la liberté des Blancs, et aboli l’esclavage… »

Années 1890-1900 – De quoi le colonialisme est-il le nom ?

« Nous avons été les tuteurs infidèles du peuple arabe… » : cette triste constatation de 1895 ouvre une nouvelle étape. Finie l’ignorance – Jaurès voyage, lit, s’informe… et voit peu à peu se dévoiler, sous le masque des droits de l’Homme et de la civilisation, le vrai visage du colonialisme.

Et notamment sous trois de ses aspects :

– Economique : la grande phrase de Ferry sur le devoir civilisateur ne trompe plus. L’essentiel est ailleurs, comme du reste le même Ferry le dit très clairement : « La politique coloniale est fille de la politique industrielle. » ; « Les colonies sont, pour les pays riches, un placement en capitaux des plus avantageux » ; Etc. La politique coloniale apparaît bien comme l’un des symptômes de la maladie capitaliste et en révèle la nature avide, violente, en met à nu les mécanismes de rapine et d’extorsion.

[Sur le colonialisme à la fin du XIXe siècle, voir l’excellente émission d’Henri Guillemin sur le site de la RTS]

Comme Jaurès le synthétisera en 1911 dans un éditorial de l’Humanité :

« En Tunisie, comme en Algérie, comme au Congo, comme au Maroc, c’est en les pillant que des milliers d’aventuriers s’enrichissent. Monopoles et emprunts marocains, expropriation brutale des Kabyles d’Algérie, grandes concessions congolaises, immenses domaines tunisiens : autant de griffes que le colonialisme rapace a enfoncées dans la chair des vaincus. »

Si les exactions se sont ainsi accumulées dans tous les pays, le dévoilement de la nature du colonialisme est affirmé dès 1896, dans un grand article de La Petite République :

« La politique coloniale […] est la conséquence la plus déplorable du régime capitaliste, […] qui est obligé de se créer au loin, par la conquête et la violence, des débouchés nouveaux. […]

Nous la réprouvons [aussi] parce que, dans toutes les expéditions coloniales, l’injustice capitaliste se complique et s’aggrave d’une exceptionnelle corruption : tous les instincts de déprédation et de rapines, déchaînés au loin par la certitude de l’impunité, et amplifiés par les puissances nouvelles de la spéculation, s’y développent à l’aise : et la férocité sournoise de l’humanité primitive y est merveilleusement mise en œuvre par les plus ingénieux mécanismes de l’engin capitaliste. » (Les Compétitions coloniales)

– Militarisme : la violence qui se déchaîne dans les colonies n’est pas qu’économique. Jaurès commence à voir ce qui éclatera au début du XXe siècle à travers l’attitude des armées européennes en Chine, à travers les actions de l’armée française au Maroc : actes de barbarie, exactions injustifiables, massacres de civils, profanations de lieux saints, humiliations, etc.

« Il paraît que les petits Japonais et les Chinois studieux et subtils sont une sorte de bétail innombrable et inférieur, que les races blanches peuvent exploiter, utiliser, décimer, asservir. C’est un préjugé barbare, c’est un préjugé d’ignorance, de sauvagerie et de rapine. Ces races jaunes sont composées d’hommes et cela devrait suffire ; mais elles sont composées d’hommes qui pensent, qui travaillent, qui échangent et qui ne paraissent pas résignés à subir indéfiniment les violences d’une Europe qui abusait de leur apparente faiblesse. » (cf. Jaurès et le « péril jaune »)

– Enfin, Jaurès pressent désormais ce qui apparaîtra encore plus clairement dans les dix années précédant la guerre de 14 : que ces conquêtes coloniales sont les foyers où vont couver les futurs conflits entre pays européens.

Bref, ce sont donc des années capitales où apparaît et se renforce la prise de conscience des liens entre colonialisme et capitalisme, impérialisme, militarisme…

Face au colonialisme : que faire ? que penser ?

Comme souvent chez Jaurès, deux niveaux : celui, à long terme, du but – ici, en finir avec le colonialisme – et celui, immédiat, de l’action concrète pour réduire au maximum les conséquences désastreuses de ce qu’on ne peut rapidement faire cesser…

Ce qui, appliqué au colonialisme, conduit Jaurès à affirmer, en 1896 :

« Nous aurons beau dénoncer toutes les vilenies, toutes les corruptions, toutes les cruautés du mouvement colonial, nous ne l’arrêterons pas […] Ceux qui, comme nous, se réclament du principe socialiste doivent se garder de toute responsabilité dans les effets du principe capitaliste ; mais ils n’imaginent pas naïvement que la société capitaliste, tant qu’elle subsistera, désobéisse à sa propre loi. Quelle doit donc être, dans ces questions si redoutables pour la paix du monde et pour le socialisme international, l’attitude pratique des socialistes ?

A ceux qui, comme Le Petit Journal ici, parlaient de fanatiques au sujet des Marocains, Jaurès répondit à la Chambre : » il y a des hommes qui, voyant venir ce qui pour nous est la France, mais ce qui pour eux est l’étranger, voyant des hommes en armes et des obus pleuvoir et des canons de fusils briller, se disent : « Nous avons vécu jusqu’ici libres, indépendants et

farouches » et se défendent ; et vous les déshonorez du nom de fanatiques ! »

Il y a, je crois, trois règles pratiques qui peuvent être adoptées par les socialistes de tous les pays.

La première, c’est de veiller constamment à ce que les compétitions coloniales des divers peuples ne puissent jamais aboutir entre eux à la guerre.[…]

La deuxième règle, pour les socialistes de tous les pays, sera de demander, pour les peuples vaincus ou les races soumises de l’Asie, de l’Amérique, de l’Afrique, le traitement le plus humain, le maximum de garanties. […]

Enfin, il me semble que les socialistes devraient avoir comme troisième règle de marquer de plus en plus d’un caractère international les principales forces économiques que se disputent avidement les peuples. […] » (Les Compétitions coloniales)

Comment protéger les peuples colonisés de la rapacité et de la violence des colonisateurs ? Jaurès ne cessera plus de (se) poser la question et de proposer des moyens, depuis la nécessité de l’égalité des droits à travers par exemple l’accès à la citoyenneté française jusqu’à « d’énergiques mesures de réparation » des pillages commis (voir l’article Ni diversion ni équivoque, publié en 1911).

En 1907, par exemple, il se bat pour « la résolution qui sera, j’en suis sûr, adoptée au prochain Congrès International Socialiste : «Le Congrès déclare que les mandataires socialistes ont le devoir de s’opposer dans tous les parlements à ce régime d’exploitation à outrance et de servage qui sévit dans toutes les colonies, en exigeant des réformes pour améliorer le sort des populations, en veillant au maintien de leurs droits, en empêchant toute exploitation et tout asservissement, et en travaillant à l’éducation de ces peuples pour l’indépendance.» »

A partir du début du siècle : du refus du racisme à l’éloge des civilisations diverses

1904. Certains français agitent le drapeau du « péril jaune ». Jaurès leur répond :

« Et puis, on nous raille encore parce que nous avons parlé de désarmement, de désarmement européen et on nous dit : « Mais vous ne voyez donc pas grandir le péril de ces races asiatiques, le péril des races jaunes ? […]

Expliquons-nous, citoyens ; certes, y a-t-il quelqu’un en Europe qui prétende refuser aux hommes de là-bas, de l’Asie (Chinois ou Japonais), le droit de vivre, le droit de s’organiser ?

Est-ce parce que la couleur de la peau asiatique n’est pas la même que la couleur de la peau européenne qu’il faudra refuser à ces 500 millions d’hommes le droit à la sécurité, le droit à la dignité, le droit à la vie ? Non, certes. Pour nous, socialistes, pour nous hommes, il n’y a ni opposition de races ni opposition de continents ; mais partout, sous les climats divers, avec des nuances diverses, des tempéraments physiques différents, partout la même humanité qui monte, qui grandit et qui a le droit de monter et de grandir. » (cf. Jaurès et le « péril jaune »)

Autre aspect, autre évolution dans la pensée de Jaurès : sa découverte progressive, et de plus en plus complète et profonde, des autres civilisations. A l’opposé de ce qui lui avait été enseigné trente ans auparavant sur les civilisations « inférieures », Jaurès découvre les peuples d’Afrique et d’Asie et s’émerveille de ce qu’il découvre. Comme toujours chez lui, le souhait aussitôt que les français, les européens, découvrent également ces civilisations, et l’espoir qu’ils comprennent enfin les crimes du colonialisme.

Il l’exprime ainsi, à plusieurs reprises, en 1912, à la Chambre des Députés, au sujet du Maroc :

« C’est à la France, à toute la France pensante, qu’il importe d’enseigner ce qu’est la civilisation arabe. […] Vous avez là une civilisation admirable et ancienne, une civilisation qui, par ses sources, tient à toutes les variétés du monde antique, une civilisation où s’est fondue la civilisation juive, la tradition chrétienne, la tradition syrienne, la force de l’Iran et toute la force du génie aryen, mêlée, avec les Abbassides, à la force du génie sémitique […] »

» […] enfin, messieurs, si vous voulez regarder au fond des choses, il y avait une civilisation marocaine capable des transformations nécessaires, capable d’évolution et de progrès, civilisation à la fois antique et moderne […] Et laissez-moi vous dire que je ne pardonne pas à ceux qui ont écrasé cette espérance d’un progrès pacifique et humain, la civilisation africaine, sous toutes les ruses et sous toutes les brutalités de la conquête. »

Jaurès l’anticolonialiste

Durant les dix dernières années de sa vie, la position anti-colonialiste et anti-impérialiste de Jaurès ne cesse de s’affirmer. Refus des conquêtes territoriales, réflexions sur l’égalité des droits de toutes les nations, etc.

Mais au fur et à mesure que Jaurès devient anticolonialiste, ses ennemis se font plus nombreux. Non seulement la France colonialiste de toujours (parmi laquelle de nombreux socialistes, d’ailleurs), mais également, à partir des années 1905, d’anciens anticolonialistes (tel Clemenceau) devenus beaucoup plus accommodants, voire nettement impérialistes. Car l’Allemagne se mêle de colonies… et ceux qui s’opposent, comme Jaurès, par exemple à la conquête du Maroc, sont désormais accusés de trahir la France et de faire le jeu des Allemands.

Colonialistes et militaristes sont donc désormais violemment opposés aux prises de position de Jaurès, objet quasi permanent pendant les dix dernières années de sa vie des haines cumulées de ceux qu’animent le goût de la revanche, le goût de la domination, le goût du pillage.

Jaurès résiste – d’autant plus farouchement qu’il pressent de plus en plus vivement où mènent ces conflits impérialistes qui pour l’instant ne violentent que les peuples colonisés (dans l’indifférence quasi générale des Français) mais allument et préparent futures guerres mondiales et futures haines mondiales.

Quelques expressions de cette résistance, et de ses cris d’alarme, extraits d’articles parus dans l’Humanité, tous en 1912.

« Au dehors, les radicaux se sont imaginé qu’ils étaient réalistes, parce qu’ils se saisissaient du Maroc avec une sorte de gloutonnerie sournoise. Mais par le mépris du droit, par la violation des engagements internationaux, par l’emploi combiné de la violence et de la ruse, ils ont contribué à exciter, à déchaîner dans le monde les appétits de domination grossiers. […] Ils ont amusé la diplomatie allemande par des combinaisons financières qu’ils n’osaient pas avouer en plein jour et dont les vicissitudes obscures mettaient en péril la paix de l’Europe. » (5 janvier 1912)

« Au dehors, les radicaux se sont imaginé qu’ils étaient réalistes, parce qu’ils se saisissaient du Maroc avec une sorte de gloutonnerie sournoise. Mais par le mépris du droit, par la violation des engagements internationaux, par l’emploi combiné de la violence et de la ruse, ils ont contribué à exciter, à déchaîner dans le monde les appétits de domination grossiers. […] Ils ont amusé la diplomatie allemande par des combinaisons financières qu’ils n’osaient pas avouer en plein jour et dont les vicissitudes obscures mettaient en péril la paix de l’Europe. » (5 janvier 1912)

« Pendant que diplomates et financiers accommodent le Maroc à tous les appétits nationaux, ultra-nationaux et internationaux, les Marocains défendent à coups de fusil ce qui leur reste d’indépendance. Une de nos colonnes vient d’avoir six tués, une trentaine de blessés ; nous avons, il est vrai, la consolation d’apprendre que le nombre des Marocains couchés par nos balles sur la terre de la « patrie » est sensiblement supérieur. C’est la civilisation qui progresse. C’est « la douce France » qui s’établit. » (3 mars 1912)

« La politique de rapine et de conquête produit ses effets. De l’invasion à la révolte, de l’émeute à la répression, du mensonge à la traîtrise, c’est un cercle de civilisation qui s’élargit. Nous n’avons rien décidément à envier à l’Italie, et elle saura ce que valent nos pudeurs.

Mais si les violences du Maroc et de Tripolitaine achèvent d’exaspérer, en Turquie et dans le monde, la fibre blessée des musulmans, si l’Islam un jour répond par un fanatisme farouche et une vaste révolte à l’universelle agression, qui pourra s’étonner ? Qui aura le droit de s’indigner ? Mais si les contrecoups redoublés de ces entreprises injustes ébranlent la paix de l’Europe, de quel coeur les peuples soutiendront-ils une guerre qui aura son origine dans le crime le plus révoltant ? » (22 avril 1912)

Les dernières années – vers l’Internationale des nations autonomes et libres

Dès 1907, Jaurès l’exprime clairement : « Hervé dit […] que toutes les patries […] se valent… C’est possible ; mais c’est précisément parce qu’elles se valent qu’aucune n’a le droit d’asservir les autres…

Les anciens disaient : Plaignez l’esclave, car il n’a que la moitié de son âme… Eh bien ! il en est ainsi des nations esclaves, des nations serves : leur âme est mutilée, leur génie est incomplet et nous avons besoin, pour la grande œuvre de libération ouvrière et d’organisation humaine, que tous les cerveaux aient toute leur puissance, que tous les individus aient toute leur force de pensée et que toutes les nations aient leur force originale, leur génie et leur faculté propre de développement. » (Cf. Le prolétariat contre la guerre et Jaurès et la patrie)

Cette conviction ne le quittera plus : Fédération de nations ou Internationale, quelle que soit le nom qu’on lui donne, quelle que soit la forme précise qu’elle prendrait, elle n’a de sens qu’élaborée par des nations indépendantes, autonomes, libres, égales…

Celles qui, dès 1904, étaient au coeur du 1er éditorial de l’Humanité :

« L’humanité n’existe point encore ou elle existe à peine. […] De nations à nations, c’est un régime barbare de défiance, de ruse, de haine, de violence qui prévaut encore. Même quand elles semblent à l’état de paix, elles portent la trace des guerres d’hier, l’inquiétude des guerres de demain : et comment donner le beau nom d’humanité à ce chaos de nations hostiles et blessées, à cet amas de lambeaux sanglants ? Le sublime effort du prolétariat international, c’est de réconcilier tous les peuples par l’universelle justice sociale. Alors vraiment, mais seulement alors, il y aura une humanité réfléchissant à son unité supérieure dans la diversité vivante des nations amies et libres. »

Juliette Pellissier.

Ping : Les compétitions coloniales (Jaurès et le colonialisme) -Jaures.eu