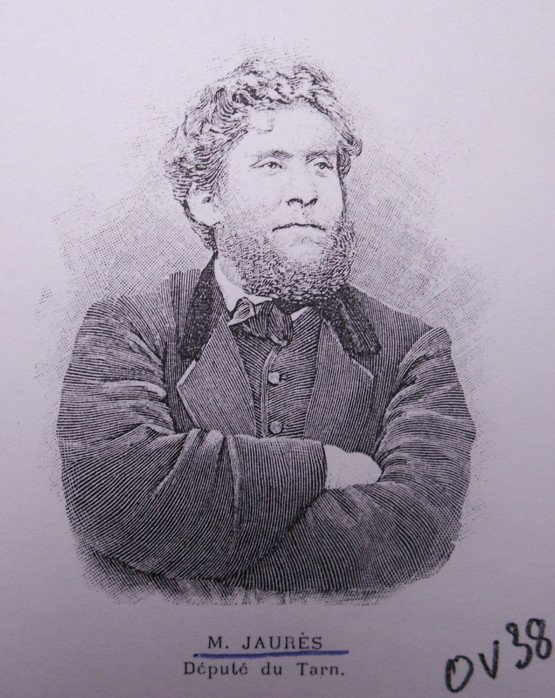

1893 – Dans les journaux conservateurs, la mode était à accuser Jaurès d’être devenu socialiste par opportunisme, pour gagner les élections… Si l’accusation est un peu passée de mode, on en retrouve néanmoins des traces encore aujourd’hui dans la croyance que Jaurès fut républicain avant d’être socialiste. Dans un article de la Dépêche, le 11 janvier 1893, Jaurès répond à ces critiques. Ce qui lui permet aussi de préciser certains points du programme socialiste quant à la manière dont il s’adapte aux différentes formes d’exploitation dont sont victimes les ouvriers et les paysans…

Réponses et questions – La Dépêche, 11.01.1893

[… Des journaux conservateurs] me reprochent d’abord d’être venu tard au socialisme, d’avoir attendu qu’il fût une mode et que les événements de Carmaux lui eussent donné une actualité aiguë. Ils se trompent entièrement, tous les lecteurs de la Dépêche le savent. Si ces graves censeurs daignaient suivre le mouvement de la presse régionale, ils sauraient que, depuis de longues années, je soutiens la cause socialiste ; les premiers articles publiés par moi dans la Dépêche, dès la fin de 1886, sont d’un socialisme marqué. Mais il y a mieux : comme député, un an à peine après être entré à la Chambre, en juillet 1886, j’ai déposé un projet de loi sur l’organisation corporative des caisses de retraites, et, dans l’exposé des motifs, je disais textuellement ceci : «Ainsi, nous travaillerons à réaliser l’idée socialiste, vers laquelle tout nous achemine.» Je disais que nous devions renouer les grandes traditions de 1848 avec plus de méthode et chercher, par la République « l’abolition du salariat, l’affranchissement définitif des coeurs et des bras, la remise graduelle des moyens de production aux mains des travailleurs par la constitution d’un patrimoine collectif. » Et, à propos de toutes les lois agricoles ou ouvrières, à propos des fermiers comme à propos des ouvriers industriels, j’ai prononcé, à la Chambre, des discours manifestement socialistes.

Ce qui est vrai, c’est que je n’étais inféodé à aucun groupe et emprisonné dans aucune secre ; je ne le suis pas davantage aujourd’hui. Ce qui est vrai aussi, c’est que je croyais possible d’entraîner au socialisme, sans déchirement et sans lutte, tous les républicains unis. Là était évidemment l’erreur, l’illusion un peu naïve de la première jeunesse. Je me suis aperçu depuis que la force de résistance des privilèges et des iniquités sociales était formidable, que pour beaucoup de prétendus républicains, la République n’était que la substitution de l’oligarchie financière à l’oligarchie terrienne, du grand industriel au hobereau, de la hiérarchie capitaliste à la hiérarchie cléricale, du banquier au prêtre, et de l’argent au dogme. J’en ai conclu qu’il fallait aux républicains socialistes une organisation distincte, et qu’ils devaient s’appuyer sur de vastes syndicats ouvriers et paysans, sur de vastes fédérations de travailleurs, tout en aidant à l’évolution du pays tout entier vers la République et de la République tout entière vers le socialisme.

[…]

Enfin, le Temps relève, d’un ton magistral, une prétendue contradiction entre le socialisme industriel et le socialisme agricole. Il constate que, dans leur propagande agricole les socialistes veulent protéger la petite propriété, la propriété individuelle, qu’ils veulent la défendre contre l’impôt et l’hypothèque, et il s’écrie: «Mais cela est contraire au socialisme industriel, qui prétend constituer au profit des travailleurs ouvriers, contremaîtres, ingénieurs, une propriété à la fois nationale et corporative qui les affranchisse de la tyrannie et de l’exploitation du capital individuel. Tout cela, dit le Temps, est contradictoire. C’est la nuit et le jour.»

Comme ces graves docteurs du capitalisme sont dupes des mots ! Le socialisme n’a aucune préférence systématique pour telle ou telle forme d’organisation du travail. Il cherche simplement, dans les conditions économiques actuelles, telles qu’elles résultent de l’histoire et non de la volonté arbitraire des hommes, à assurer le plus possible l’indépendance et le bien-être des travailleurs, en leur laissant l’intégralité du produit de leur travail.

Dans l’ordre industriel, ce ne sont pas les socialistes qui ont détruit la propriété individuelle des moyens de production, ce sont les capitalistes, ou plutôt c’est la force des choses. Depuis la concentration des capitaux et le développement du machinisme, la petite propriété industrielle a presque disparu ; les maîtres de forges ne sont plus ; ils ont été exploités par les vastes sociétés métallurgiques ; les petites mines ont été accaparées et réunies en de vastes exploitations, etc. ; c’est-à-dire qu’il n’y a plus, dans l’industrie, des hommes libres, possédant leur outil de travail et gardant le fruit de leur peines, mais une énorme cohue de salariés vivant sous la domination de quelques privilégiés et travaillant plusieurs heures par jour pour quelques oisifs. Or, ces salariés ne peuvent arriver aujourd’hui à la propriété industrielle que tous ensemble, par vastes groupements professionnels, sous le contrôle de la nation et par une délégation définie de la richesse publique. Ce n’est pas, le Temps peut en être sûr, que là même nous voulions tout absorber dans une bureaucratie démesurée. Nous saurons, dans cette immense organisation, qui est imposée par la force des choses, assurer l’autonomie des groupes et des individus, et notre ambition suprême serait de concilier, dans un état social, à la fois juste et vivant, la solidarité organisée et la liberté.

Dès lors, pourquoi n’aiderions-nous pas le propriétaire-cultivateur à se défendre contre les forces mauvaises qui le menacent ? Est-ce qu’il ne réalise pas le type même du socialisme, c’est-à-dire la confusion de la propriété et du travail ? Est-ce que le Temps s’imagine que le socialisme est une momie enveloppée de bandelettes doctrinales ? Nous avons des idées directrices, mais nous sommes un parti vivant ; nous comprenons la complexité de la vie, et nous poursuivons notre oeuvre de justice, non dans le vide, mais au travers des réalités multiples et diverses de la société présente.

Et voilà pourquoi, sans contradiction aucune, sans aucun abandon, sans aucune atténuation de nos principes, nous pouvons tendre la main et aux travailleurs de la campagne et aux travailleurs de la ville. La même puissance financière et capitaliste les exploite tous également sous des formes diverses, dans l’industrie, par le prélèvement indéfini d’une dîme par les oisifs, dans la petite propriété agricole, par l’impôt mal réparti, par l’usure hypothécaire, par le crédit ruineux et dévorant, par le renchérissement des transports et des engrais, par la spéculation meurtrière sur les blés, etc. C’est partout, sur des terrains différents et avec des tactiques diverses, le même ennemi et le même combat.

Et maintenant que nous avons répondu aux grands journaux opportunistes, nous leur adresserons, à notre tour, une simple et brève question : Admettent-ils que, sous la République, on ressuscite, contre les républicains socialistes, tous les procédés de la candidature officielle ? Admettent-ils que les préfets entrent directement et violemment dans la lutte électorale ? Admettent-ils, quand le candidat républicain socialiste est désigné, que les préfets convoquent les hommes politiques de la circonscription pour lui susciter un adversaire ? Admettent-ils que les mêmes hommes politiques, conseillers généraux ou maires, soient appelés presque tous les jours par la préfecture, semoncés, s’ils sont hésitants ; réchauffés, s’ils sont tièdes ? Admettent-ils qu’on les menace d’une sorte d’excommunication administrative s’ils soutiennent le républicain socialiste ; et qu’on leur promette, au contraire, s’ils le combattent, les pires faveurs, par exemple la révocation immédiate des modestes fonctionnaires qu’ils n’aiment point ? Admettent-ils que la puissance de la nation républicaine soit ainsi prostituée au service des passions et des intérêts d’un parti étroit et haineux, et que, pour de nombreuses familles espionnées et terrorisées, la liberté ne soit plus qu’un mot ? […]