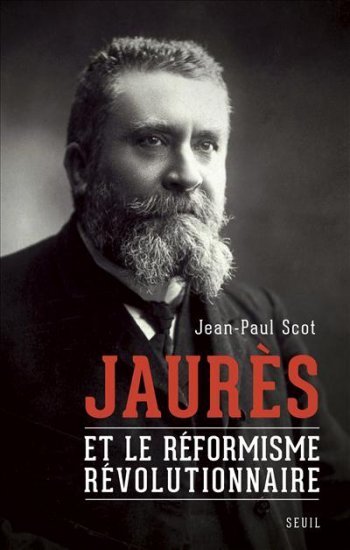

Jean-Paul Scot, auteur de Jaurès et le réformisme révolutionnaire, nous propose ici une synthèse sur Jaurès historien…

Jaurès historien…

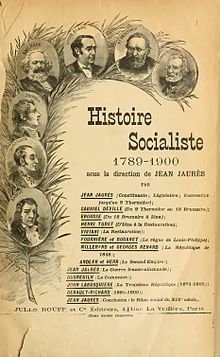

Dès 1892, Jaurès le philosophe se tourne vers l’histoire en même temps qu’il découvre les luttes ouvrières et glisse du républicanisme au socialisme. En 1898, il devient le maître d’œuvre d’une Histoire socialiste de la France contemporaine (1789-1900) et sollicite la collaboration de dirigeants socialistes dans l’espoir que l’analyse historique contribue à unir leur combat. Les 2 600 pages qu’il publia ont été saluées pour leur rigueur par des spécialistes tels l’historien Aulard qui ne reprocha guère à son Histoire socialiste de la Révolution française que son épithète. A triple titre Jaurès est bien le premier historien « social » de la Révolution : il cherche à instruire un public populaire mais, plus encore, il fait du peuple, des paysans, des ouvriers de nouveaux acteurs historiques et dégage enfin une véritable philosophie de l’histoire.

Prospectus pour l’ensemble de l’Histoire socialiste, dirigée par Jaurès et dont il écrit les premiers volumes et la conclusion.

« Ainsi notre interprétation de l’histoire sera-t-elle è la fois matérialiste avec Marx et mystique avec Michelet » écrit-il dans sa fameuse Introduction de 1900. Certains affirment qu’en dépit de sa rencontre avec le marxisme, Jaurès aurait persévéré dans son idéalisme, lui qui avait affirmé (en 1892 !) que « les événements découlent des idées, l’histoire découle de la philosophie ». Une lecture attentive de ses textes démontre qu’il analyse très concrètement, avec une dialectique fine et rigoureuse, les rapports entre infrastructures, mentalités, idéologies et volontés.

Un nouveau regard sur la Révolution

Aucun historien avant Jaurès n’a étudié avec plus de précision les origines économiques de la Révolution et fait œuvre aussi originale en brisant les idées reçues. Ainsi, il récuse l’interprétation d’une « révolution de la misère », d’une paysannerie tondue par l’impôt, d’une Cour « tombeau de la nation ». L’Ancien Régime n’est pas mort d’une crise institutionnelle (Michelet disait : « On a faim de par le roi »), mais de ses contradictions à la fin d’un siècle de prospérité et de « croissance économique de la bourgeoisie ».

Jaurès rejette également la psycho-sociologie vulgaire de Taine expliquant les violences révolutionnaires par la peur de paysans affamés de terre et par la haine du peuple envers les élites : il souligne au contraire l’ascension d’une paysannerie propriétaire, éclairée et de bourgeoisies très diverses. Il ne se contente pas de dire que la Révolution a donné le pouvoir à la bourgeoisie, il décrit avec précision les étapes et les alliances sociales par lesquelles s’impose la nouvelle domination de classe.

Déplorant que Marx ait été « trop souvent rapetissé par des interprètes étroits », Jaurès ose affirmer que « les conditions économiques, les formes de la production et de la propriété sont le fonds même de l’histoire » et que » la structure économique de la société détermine les formes politiques, les mœurs sociales, et même la direction générale de la pensée ». Mais il rejette tout déterminisme et tout économisme : « Autant il serait vain et faux de nier la dépendance de la pensée et du rêve même à l’égard du système économique, autant il serait puéril et grossier d’expliquer le mouvement de la pensée humaine par la seule évolution des forces économiques ».

Jaurès idéaliste ?

Impossible cependant de taxer Jaurès d’idéalisme même quand il affirme, au-delà du poids déterminant des forces économiques, le rôle actif des idées et des valeurs morales. Comme Michelet il croit à l’aspiration des hommes à la justice, mais son idéal est plus social que moral. L’histoire n’avance pas sur la route de la justice parce que l’humanité se fait plus morale mais plus sociale. La Révolution a été possible par la rencontre entre la bourgeoisie, le peuple et les Lumières consacrée dans la déclaration des Droits de l’homme, mais il précise aussitôt que « les classes possédantes ont compris sous ce mot les droits de la bourgeoisie et du capital. Le fonds de la société bourgeoise est un masque d’égoïsme compliqué d’hypocrisie. »

Nul idéalisme non plus chez Jaurès quand il critique le positivisme d’Auguste Comte : la laïcité ne peut être définie par la distinction entre les pouvoirs spirituel et temporel car le christianisme fut l’idéologie de la féodalité et le gallicanisme la légitimation nationale de la monarchie. La laïcité suppose la séparation des Eglises et de l’Etat car « la démocratie doit fonder en dehors de tout système religieux toutes ses institutions, tout son droit politique et social. » Nulle complaisance encore chez Jaurès à l’égard du radicalisme antireligieux et insensible à la question sociale. Le socialisme doit opérer la fusion concrète de l’idéal de justice et de l’émancipation du prolétariat permettant la réconciliation des hommes par l’extinction de la lutte des classes. Le socialisme serait ainsi le moyen et la fin de l’histoire.

La République mène au socialisme

Inspiré encore par Plutarque Jaurès affirme que « ce n’est pas seulement par la force des choses que s’accomplira la révolution sociale ; c’est par la force des hommes, par l’énergie des consciences, et des volontés ». Un rapport des forces crée une probabilité historique mais ne prédétermine pas une issue politique. Même si les conditions historiques déterminent des possibles, les individus jouent un rôle décisif dans l’histoire. Mais c’est moins Danton ou Marat que Robespierre qui lui paraît avoir exprimé la stratégie de la Révolution bourgeoise et démocratique dont la Constitution de 1793 fixa l’esprit en proclamant les droits à l’instruction, à la vie, à l’assistance, et même à l’insurrection au nom de l’égalité réelle entre tous les citoyens. A l’inverse de Furet, Jaurès y voit l’avancée ultime de la Révolution et le germe du lien intime entre démocratie et socialisme. Le socialisme serait la « République démocratique menée jusqu’au bout avec le maximum de démocratie ». Le prolétariat enfin organisé pourrait devenir alors l’émancipateur de toute l’humanité car « le niveau moral de la société communiste de demain sera marqué par la hauteur morale des consciences individuelles des militants d’aujourd’hui. »

Le Bilan du XIXe siècle

Au terme de son entreprise historique, Jaurès en tire les conclusions dans un court et méconnu Bilan du XIXe sicle. Il est conscient d’avoir impulsé « une direction nouvelle dans les recherches d’histoire ». En analysant l’origine profonde des événements politiques et sociaux, il tente de saisir les liens entre les mouvements du capitalisme, la vie quotidienne et les mentalités des travailleurs. En concevant, bien avant Marc Bloch, le travail de l’historien comme une montée et une descente du cours de l’évolution en longue durée afin d’élaborer une histoire totale, Jaurès espère que « l’histoire sera la conscience des grands groupements humains ».

Il n’entend pas en tirer des conclusions péremptoires pour son combat politique car ce serait contraire à sa démarche même s’il en dégage « une grande leçon d’action et d’espérance ». En 1900, il avait écrit : « La Révolution française a préparé indirectement l’avènement du prolétariat. Elle a réalisé les deux conditions essentielles du socialisme : la démocratie et le capitalisme. » En 1908, au Congrès de Toulouse de la SFIO, il conclut que le prolétariat est encore bien loin du but. Certes la révolution politique a triomphé : la République parlementaire s’est imposée comme « l’avènement de la pleine démocratie politique » car le peuple souverain a mis en échec les « compromis monarchiques » et les « contrefaçons césariennes » et l’instruction publique généralisée a réalisé le rêve d’émancipation de Condorcet. « Ce n’est plus l’Eglise, complice des tyrannies sociales, qui façonne le peuple (…), c’est la science, c’est la raison qui dominent l’enseignement public ».

De l’émancipation politique à l’émancipation économique

Mais les travailleurs n’ont pas encore utilisé le suffrage universel pour leur « émancipation économique ». Le capital domine toujours le travail d’un pouvoir souverain concentré par une nouvelle oligarchie. Comme en 1793, c’est en « subordonnant le droit de propriété au droit supérieur de la nation » qu’ils transformeront la démocratie politique en démocratie sociale. « Entre l’oligarchie capitaliste et la démocratie socialiste, forme avancée de la démocratie républicaine, le combat à fond est engagé. C’est le privilège de la propriété qui sera vaincu.» Reprenant la définition de la propriété donnée par Robespierre, Jaurès esquisse une stratégie, celle de l’ « évolution révolutionnaire », qui doit conduire « par degrés à la socialisation générale de la société capitaliste ». Sous des formes variées : coopératives, mutuelles, services publics, nationalisations des monopoles, économie dirigée, etc…..

Mais pour que le parti socialiste devienne une force réellement transformatrice de la société bourgeoise, il faudrait qu’il combine enfin « les deux méthodes en apparence contradictoires » que les travailleurs ont souvent conciliées dans leurs luttes. Il doit prendre en compte toutes les aspirations démocratiques car la conquête des libertés est la condition préalable de l’avènement de la classe ouvrière. Il doit défendre les intérêts de classe des prolétaires en posant toujours la question de la « révolution de la propriété ». Ainsi, de l’évolution contradictoire du capitalisme, Jaurès déduit sa stratégie du « réformisme révolutionnaire » car « toute réforme ne vaut que comme degré vers le but suprême (…) l’idéal révolutionnaire. » « Le marxisme fut à l’origine un essai de synthèse de ces deux tendances. (…) Le même problème s’impose à nous aujourd’hui » concluait Jaurès en 1908 dans son Bilan du XIXe siècle.

Jean-Paul Scot.