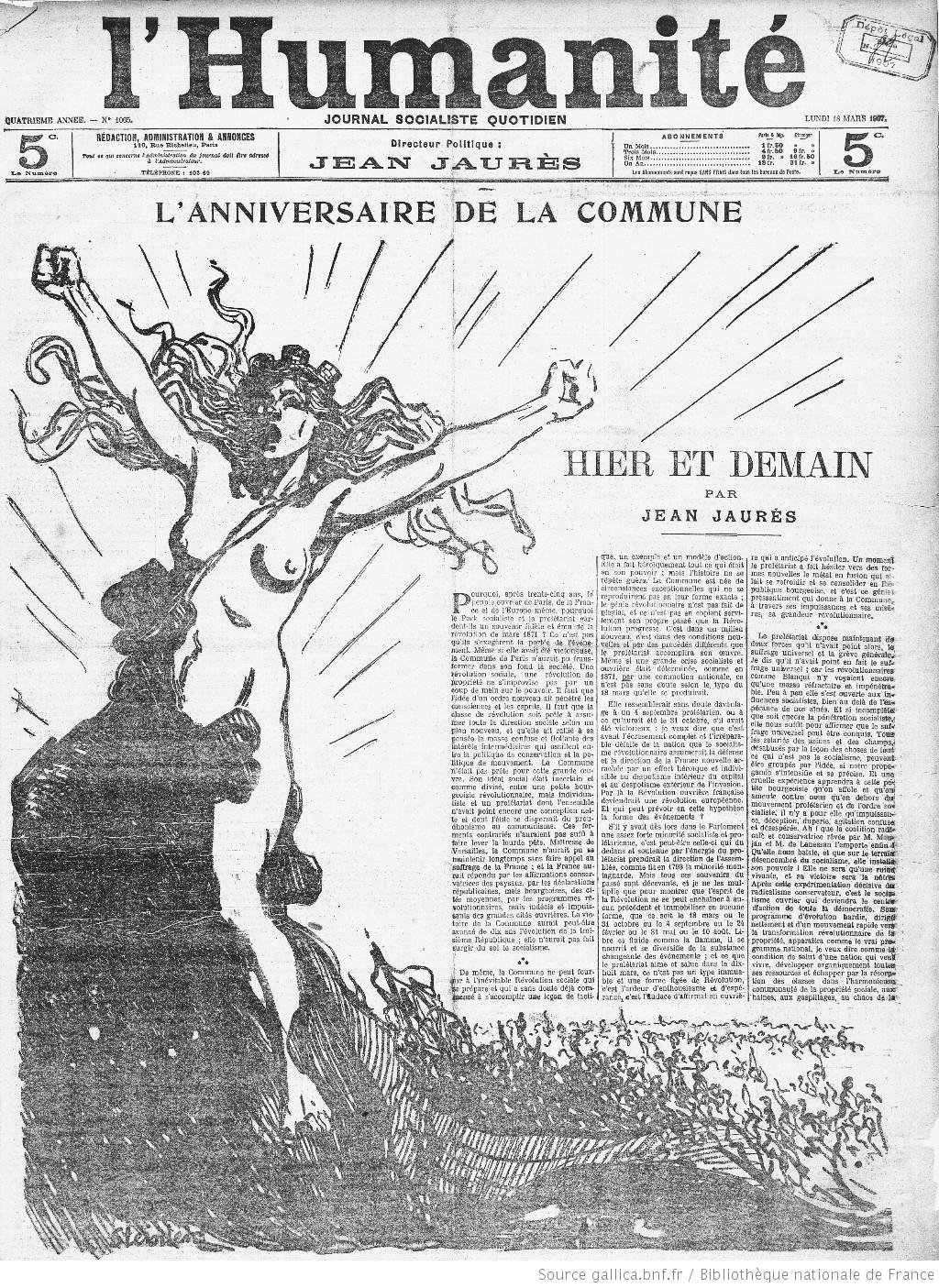

Mars 1907. Dans l’hommage que Jaurès rend aux combattants de la Commune, titré « Hier et demain », il explique pourquoi la Révolution à venir ne pourrait reprendre la forme de celle, écrasée dans le sang, de 1871. Comment elle devrait désormais se construire en combinant les effets du suffrage universel, la nécessité de la propagation de l’idée socialiste et le pouvoir de « l’action croissante de la force syndicale tendant à la grève générale ».

Hier et demain – De la Commune à la Révolution sociale

Pourquoi, après trente-cinq ans, le peuple ouvrier de Paris, de la France et de l’Europe même, pourquoi le Parti socialiste et le prolétariat gardent un souvenir fidèle et ému de la révolution de mars 1871 ? Ce n’est pas qu’ils exagèrent la portée de l’événement. Même si elle avait été victorieuse, la Commune de Paris n’aurait pu transformer dans son fond la société. Une révolution sociale, une révolution de propriété ne s’improvise pas par un coup de main sur le pouvoir. Il faut que l’idée d’un ordre nouveau ait pénétré les consciences et les esprits. Il faut que la classe de révolution soit prête à assumer toute la direction sociale selon un plan nouveau, et qu’elle ait rallié à sa pensée la masse confuse et flottante des intérêts intermédiaires qui oscillent entre la politique de conservation et la politique de mouvement. La Commune n’était pas prête à cette grande oeuvre. Son idéal social était incertain et comme divisé, entre une petite bourgeoisie révolutionnaire, mais individualiste, et un prolétariat dont l’ensemble n’avait point encore une conception nette et dont l’élite se dispersait du proudhonisme au communisme. Ces ferments contrariés n’auraient pas suffi à faire lever la lourde pâte. Maîtresse de Versailles, la Commune n’aurait pu se maintenir longtemps sans faire appel au suffrage de la France ; et la France aurait répondu par des affirmations conservatrices des paysans, par les déclarations républicaines, mais bourgeoises, des cités moyennes, par des programmes révolutionnaires, mais indécis et impuissants, des grandes cités ouvrières. La victoire de la Commune aurait peut-être avancé de dix ans l’évolution de la IIIe République ; elle n’aurait pas fait surgir du sol le socialisme.

De même, la Commune ne peut fournir à l’inévitable Révolution sociale qui se prépare et qui a sans doute déjà commencé à s’accomplir une leçon de tactique, un exemple et un modèle d’action. Elle a fait héroïquement tout ce qui était en son pouvoir ; mais l’histoire ne se répète guère. La Commune est née de circonstances exceptionnelles qui ne se reproduiront pas en leur forme exacte ; le génie révolutionnaire n’est pas fait de plagiat, et ce n’est pas en copiant servilement son propre passé que la Révolution progresse. C’est dans un milieu nouveau, c’est dans des conditions nouvelles et par des procédés différents que le prolétariat accomplira son oeuvre. Même si une grande crise socialiste et ouvrière était déterminée, comme en 1871, par une commotion nationale, ce n’est pas sans doute selon le type du 18 mars qu’elle se produirait. Elle ressemblerait sans doute davantage à un 4 septembre prolétarien, ou à ce qu’aurait été le 31 octobre s’il avait été victorieux : je veux dire que c’est avant l’écrasement complet et l’irréparable défaite de la nation que le socialisme révolutionnaire assumerait la défense et la direction de la France nouvelle arrachée par un effort héroïque et indivisible au despotisme extérieur de l’invasion. Par là la Révolution ouvrière française deviendrait une révolution européenne. Et qui peut prévoir en cette hypothèse la forme des événements ? […]

Le prolétariat dispose maintenant de deux forces qu’il n’avait point alors, le suffrage universel et la grève générale. Je dis qu’il n’avait point en fait le suffrage universel ; car les révolutionnaires comme Blanqui n’y voyaient encore qu’une masse réfractaire et impénétrable. Peu à peu elle s’est ouverte aux influences socialistes, bien au-delà de l’espérance de nos aînés. Et si incomplète que soit encore la pénétration socialiste, elle nous suffit pour affirmer que le suffrage universel peut être conquis. Tous les salariés des usines et des champs, désabusés par la leçon des choses de tout ce qui n’est pas le socialisme, peuvent être groupés par l’idée, si notre propagande s’intensifie et se précise. Et une cruelle expérience apprendra à cette petite bourgeoisie qu’on affole et qu’on ameute contre nous qu’en dehors du mouvement prolétarien et de l’ordre socialiste, il n’y a pour elle qu’impuissance, déception, duperie, agitation confuse et désespérée.

[Jaurès évoque la prise de pouvoir d’un gouvernement réactionnaire.]

Après cette expérimentation décisive du radicalisme conservateur, c’est le socialisme ouvrier qui deviendra le centre d’action de toute la démocratie. Son programme d’évolution hardie, dirigé nettement et d’un mouvement rapide vers la transformation révolutionnaire de la propriété, apparaîtra comme le vrai programme national, je veux dire comme la condition de salut d’une nation qui veut vivre, développer organiquement toutes ses ressources et échapper par la résorption des classes dans l’harmonieuse communauté de la propriété sociale, aux haines, aux gaspillages, au chaos de la lutte des classes, conséquence et châtiment de la société capitaliste. Tout ce qui est noble et sensé dans le pays ralliera la grande idée civilisatrice du prolétariat, et c’est en ce sens que le suffrage universel est pour le socialisme et pour la classe ouvrière une force nouvelle dont nos aînés, aux jours de la Commune, ne pouvaient soupçonner toute l’efficacité.

Ils ne pouvaient soupçonner aussi la force de révolution que l’organisation syndicale étendue et systématisée donne aux salariés, en leur permettant les vastes refus concertés de travail. La grève coordonnée et généralisée, c’est la sommation tous les jours plus impérieuse faite au capital de reconnaître la puissance du travail. Une société dans laquelle le travail comprend de plus en plus qu’il peut se refuser soudain, est une société frappée au coeur. Même si cette menace ne peut se réaliser que partiellement et à de longs intervalles et pour de grands objets qui auront passionné la conscience ouvrière, elle pèse sur le privilège bourgeois comme une force permanente de désorganisation, ou plutôt il la porte en lui comme une inquiétude toujours présente. Si l’Océan se dérobait soudain, il n’ouvrirait pas de plus vastes abîmes que le travail en se refusant. Ce qui ajoute à l’impression de cette puissance de la grève, c’est qu’elle peut se manifester sans ces violences extérieures et superficielles qui fournissent aux gouvernements bourgeois des prétextes ou des diversions. Le refus de travail comme tel, dans sa pureté, dans sa légalité, est une force formidable ; pour en neutraliser les effets, la société bourgeoise est obligée de renier les principes de liberté du travail et de liberté du non-travail qu’elle-même a proclamés ; et c’est l’aveu qu’elle ne peut plus vivre. Le droit à la vie invoqué pour elle par M. Clemenceau contre le droit des ouvriers à disposer de leur force de travail, ce n’est pas la formule hautaine d’une société en pleine vigueur, c’est le balbutiement d’une société agonisante qui ne peut plus mettre ses idées en ordre.

Le grand problème de méthode révolutionnaire des temps nouveaux, c’est de combiner la conquête du suffrage universel, et l’action croissante de la force syndicale tendant à la grève générale comme à son moyen propre et suprême de protestation, de combat et de revendication. Ces deux actions se peuvent harmoniser, sans se subordonner ni se confondre, et la force des choses qui ne permet au prolétariat de se passer ni de l’une ni de l’autre les harmonisera nécessairement.

Pour que le recours à la grève générale ait tout son effet, il faut qu’il soit au service d’une revendication étendue et claire et il faut que le rapport de cette revendication à l’intérêt général de la civilisation humaine évoluant vers des formes supérieures apparaisse à un grand nombre d’esprits. Or, l’essence même de la propagande politique du socialisme, c’est de dépasser les frontières corporatives et de démontrer à l’ensemble de la nation que l’action du prolétariat prépare une humanité plus haute, et meilleure pour tous les hommes. Dans ce milieu vaste, préparé et humanisé par la propagande de l’idée socialiste, la grève générale ne produira pas des paniques de réaction, mais des mouvements de progrès et des ébranlements de révolution. D’autre part, comment le socialisme amènerait-il aux acceptations décisives la société confuse qu’il ne pénètre qu’à demi de sa clarté, si la force organisée de la classe ouvrière ne donnait pas, à certaines heures, l’impulsion qui brise les dernières résistances ?

En vain, les réacteurs essaieront de semer la peur. Ils ne provoqueront, si même ils y réussissent, que des reculs passagers, suivis bientôt de nouveaux et plus vigoureux élans. Il vient une heure où la peur des privilégiés, même communiquée à la partie inconsciente de la masse, ne peut plus arrêter les mouvements sociaux. Devant les périls qui les pressent, les sociétés se sauvent parfois en arrières ; mais il vient aussi un jour où » elles se sauvent en avant « . Le prolétariat peut défier les manoeuvres et les violences.

La Commune a contribué à cette certitude hautaine. Elle a entretenu dans la classe ouvrière française cette tradition d’audace et d’espoir qui en fait la dignité et la force. L’effort héroïque de nos aînés n’a pas été vain ; leurs souffrances n’ont pas été perdues.

Ping : Ils ont hollandisé Jaurès ! Références article Politis de juillet 2014 -Jaures.eu