Septembre 1913 – Jaurès écrit dans l’Humanité un long article où il précise ce qu’est à ses yeux le syndicalisme, sa puissance comme ses travers. L’occasion pour lui de revenir sur les liens entre action syndicale et action politique, de plaider pour le rôle du parti socialiste (qui est le « parti politique du prolétariat »), de militer pour que chacune de ces forces soit pleinement autonome mais complémentaire des autres.

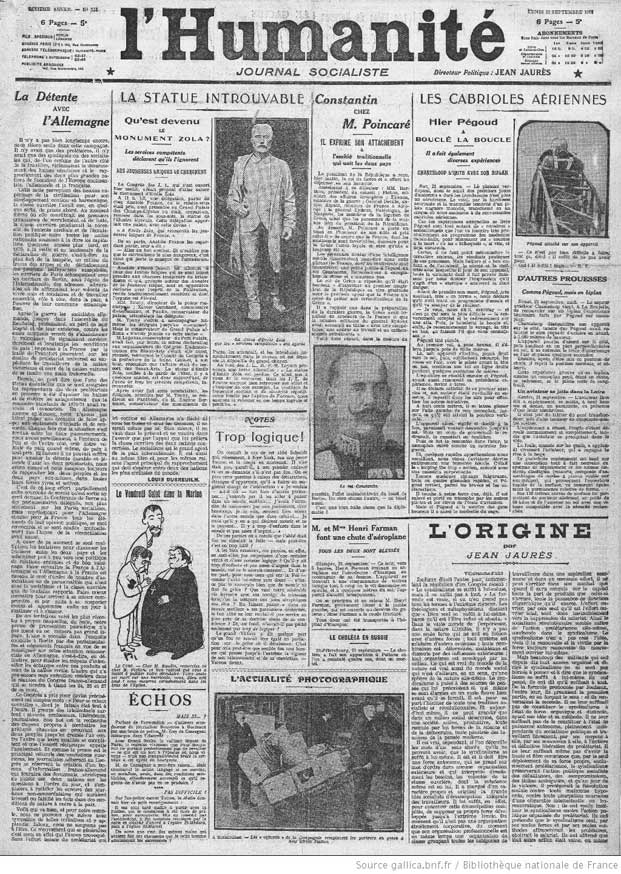

Article du 22 septembre 1913, titré « L’Origine » :

Jouhaux [secrétaire général de la CGT] disait l’autre jour […] : « Le syndicalisme se suffit à lui-même, mais il ne suffit pas à tout. » […]

Il est vrai […] que le syndicalisme se suffit à lui-même. Il est et il doit être une force autonome, qui ne prend son mot d’ordre dans aucune organisation extérieure et qui interprète directement les besoins, les volontés de la classe ouvrière, dont la substance même est en lui. Il a marqué d’un caractère propre et original la grande idée socialiste d’émancipation intégrale des travailleurs. Il lui suffit, en effet, pour concevoir cette émancipation complète, de supposer sa propre force développée jusqu’à l’extrême limite. Du moment qu’il n’est pas une organisation étroitement corporative, du moment que son organisation professionnelle est en même temps une organisation de classe groupant toutes les catégories de travailleurs dans une aspiration commune et dans un commun effort, il ne peut s’arrêter dans son combat que quand il aura conquis sur le capital toute la part de produits que celui-ci s’arroge, toute la puissance de direction oligarchique qu’il exerce. L’effort ouvrier, par cela seul qu’il est l’effort ouvrier total, tend donc invinciblement vers la suppression du salariat. Ainsi le socialisme révolutionaire semble naître de l’action prolétarienne elle-même, condensée dans le syndicalisme. Le syndicalisme n’en a pas créé l’idée, mais il la renouvelle et la vivifie par la force toujours renouvelée du mouvement ouvrier lui-même.

Mais beaucoup des militants qui ont depuis dix-huit années organisé et dirigé le syndicalisme ne se sont pas bornés à penser et à dire que le syndicalisme se suffit à lui-même. Ils ont pensé, ils ont dit qu’il suffisait à tout. De la formule prononcée par Jouhaux, l’autre jour, ils prenaient la première partie, en en forçant le sens et ils renversaient la seconde. Il ne leur suffisait pas de constituer le syndicalisme à l’état de force organique et distincte, ayant son idée et sa méthode. Il ne leur suffisait pas de le constituer à l’état de puissance autonome, pleinement indépendante du socialisme politique et travaillant librement, par ses moyens à elle, par ses ressources à elle, à l’entière et définitive libération du prolétariat. Il ne leur suffisait même pas d’avoir la haute et fière conscience que, par le seul déploiement de sa force propre, exclusivement prolétarienne, le syndicalisme préserverait l’action politique socialiste des défaillances, des compromissions, des lâches ambiguités, et qu’au jour de la victoire, il protégerait la Révolution sociale contre toute mainmise hypocrite, contre toute usurpation sournoise d’une oligarchie intellectuelle ou bureaucratique. Non : ils ont voulu instituer le syndicalisme contre l’action politique organisée du prolétariat. Ils ont prétendu que le syndicalisme seul, par ses seules forces et par ses seules méthodes, affranchirait les prolétaires, abolirait le salariat. Ils ont affirmé que tout autre action était vaine, ou, même dangereuse et corruptrice. Et quand, pour ménager une partie des syndiqués, ils ne le disaient pas nettement, ils dénigraient dans le détail toute l’action politique du prolétariat, toute l’action socialiste.

C’est là, je ne crains pas de le dire, qu’est le principe de toutes les erreurs de tactique, de toutes les confusions de mots et de méthodes qui ont affaibli et obscurci l’œuvre du syndicalisme révolutionnaire, admirable en son fond et impérissable. Et tout d’abord, pour discréditer l’action politique du socialisme, il fallait la représenter comme une abdication du prolétariat livrant son pouvoir à des mandataires séparés de lui peu à peu par la nature de leur fonction, même s’ils n’en avaient pas toujours été séparés par leur origine sociale. Oui, mais pendant qu’on habituait ainsi le prolétariat à la méfiance systématique, cet esprit de soupçon s’étendait par une contagion inévitable des délégués politiques aux délégués économiques de la classe ouvrière et les «fonctionnaires» des syndicats n’ont pas tardé à être attaqués, dénigrés, paralysés dans leur effort et leur action avec autant d’âpreté, avec plus d’âpreté peut-être que les élus politiques. Par là le syndicalisme serait menacé jusque dans sa racine par le ver du soupçon que lui-même avait introduit à la racine du socialisme. Et il ne rétablira dans son organisation même la vie normale, qui est faite à la fois de contrôle vigilant et de juste confiance, que quand il aura jugé l’action politique dans un esprit plus large et plus équitable.

2° Comme le socialisme politique se propose de conquérir à son idéal le suffrage universel, et comme il peut être tenté, pour amener à lui des forces mêlées, d’équivoquer, d’atténuer ce que sa doctrine a d’inquiétant pour certains égoïsmes et certains préjugés, le syndicalisme a voulu procéder par contraste violent, et au lieu de maintenir en son intégrité l’affirmation nécessaire, il a cherché des mots de bravade, des formules outrées destinés à scandaliser. De là, par exemple, la fausse et décevante formule d’antipatriotisme donnée à l’action internationaliste des travailleurs. De plus, pour s’opposer brutalement au socialisme, dont la loi est de conquérir graduellement les masses, le syndicalisme a trop souvent affecté de ne compter que sur les «minorités». Et il a dédaigné ou condamné tous les moyens de large recrutement, même ceux qui sont le plus conformes à sa nature même et à son esprit. De là une maigreur d’effectifs dont maintenant il s’inquiète.

3° Du moment que le syndicalisme suffit à tout, du moment qu’il doit écouter ou supprimer ou discréditer toute autre forme d’action du prolétariat, le voilà réduit à assumer avec ses seules forces, avec ses seules méthodes, toute l’œuvre immense de révolution sociale. D’où résultent deux conséquences. D’abord, pour se faire illusion à lui-même sur l’efficacité de ses moyens d’action, il en multiplie artificiellement le nombre. C’est ainsi que, dans la brochure de Pouget sur le sabotage, le sabotage est présenté comme un moyen révolutionnaire distinct de la grève et qui s’ajoute à la grève. Jamais un moyen de lutte aussi suranné, aussi vieilli, aussi contradictoire, aussi enfantin, aussi contraire à toute l’essence du syndicalisme n’aurait été accueilli par lui, même du bout des lèvres, s’il n’avait été obligé de donner à l’action directe plus de richesse qu’elle n’en a. Et il a été obligé à ces fausses apparences parce qu’il réduisait toute l’action du prolétariat à l’action directe syndicaliste.

Et voici la dernière conséquence, celle qui se fait sentir aujourd’hui le plus pesamment, le plus douloureusement à la classe ouvrière française. De tous les côtés, dans les organisations, des voix s’élèvent pour dire : Nous avons trop négligé la lutte pour les intérêts prolétariens immédiats, pour la diminution de la durée du travail, pour le repos certain et payé, pour le relèvement des salaires, et nous avons ainsi laissé hors de nos prises la masse dolente des travailleurs. Peut-être, mais pourquoi ? Si le syndicalisme doit suffire à tout, si en dehors de lui il n’y a rien qu’impuissance et corruption, s’il doit lutter seul et par ses seuls moyens, comme au fond il ne dispose d’aucun autre moyen de combat que la grève, le voilà obligé à user de la grève contre le patronat et contre le pouvoir, contre les capitalistes et contre l’Etat. Il n’attend rien de l’action législative pour améliorer les conditions du travail, pour consolider ou étendre les conquêtes directes des salariés. Il n’attend rien du Parti politique du prolétariat pour lutter, pour protester contre les abus de pouvoir, contre l’arbitraire des gouvernants. Mais comment suffira-t-il, tout, seul, à cette double et immense besogne ? Comment pourra-t-il, ne disposant que d’une arme, s’en servir toujours et à toute fin sans l’user et sans la fausser ? Grèves de revendication contre le patronat, grèves de protestation contre l’Etat, c’est ou la grève continue et épuisante, ou bien dans l’intervalle des grèves l’inaction absolue et l’anéantissement.

S’il a fallu que le prolétariat dépense toutes ses ressources, toutes ses énergies, toutes ses facultés de combat dans des grèves répétées contre l’Etat, que lui restera-t-il pour exiger du patronat de meilleures conditions de travail et de salaire ? Comme une armée qui doit faire front partout et courir d’une frontière à l’autre, il arrivera au combat du jour encore fourbu du combat de la veille.

Qu’est-ce à dire ? et faut-il que le syndicalisme restreigne son champ d’action et de combat ? Ce serait un désastre. Il faut qu’il puisse se dresser contre l’Etat bourgeois aussi bien que contre le patronat. Il faut qu’il puisse livrer bataille, non seulement pour ses intérêts économiques immédiats, mais pour son droit social, contre les puissances de réaction ou d’aventure. Si le syndicalisme perdait cet admirable idéalisme de combat, s’il descendait du niveau révolutionnaire et du haut point de vue social où il a été porté par l’incomparable effort des militants depuis une génération, ce serait une terrible diminution d’âme et de force pour le prolétariat français. Ce serait un triomphe inespéré pour les réacteurs de tout ordre.

Que le syndicalisme français ne passe pas d’un extrême à l’autre. Qu’après avoir trop présumé de sa force toute seule, il ne renonce pas par lassitude à sa plus haute espérance. […]

Mais en vérité plus le syndicalisme élargit son champ d’action et de combat, plus il a besoin que la classe ouvrière puisse lutter aussi avec les armes de l’action politique. S’il veut livrer seul, et avec sa seule arme de la grève, partielle où générale, la double et immense bataille contre le patronat et contre le pouvoir bourgeois, il anémiera, il épuisera la classe ouvrière, et il tombera lui-même sur le champ de combat, n’ayant plus ni force, ni souffle, ni espérance.

Et ainsi, ou bien il renoncera aux plus hauts objets et aux fins les plus sublimes et se bornera à l’effort corporatif le plus humble, ou bien il reconnaîtra que dans la lutte émancipatrice du prolétariat le syndicalisme ne suffit pas à tout. Sans s’ingérer dans l’action politique socialiste, sans souffrir la moindre ingérence du socialisme politique dans la conduite de son action propre, il reconnaîtra qu’une action politique intense du prolétariat est pour le syndicalisme même la condition absolue d’une action constante et croissante et d’un large développement.

Le prolétaire doit agir et combattre comme syndiqué, comme citoyen, comme coopérateur. Coopération, socialisme, syndicalisme sont trois forces distinctes et autonomes, mais solidaires. L’abaissement de l’une abaisse les autres. L’exaltation de l’une exalte les autres. Et chacune d’elles périrait d’une prétention exclusive. Pour reprendre la formule récente de Jouhaux je dirai : Chacune de ces trois forces se suffit à elle-même ; mais ce n’est que toutes ensemble qu’elles suffisent à tout.