Dans l’article Mes raisons, qu’il publie en octobre 1901 dans La Petite République, en réponse aux attaques dont il est l’objet concernant la communion de sa fille (cf. cette page), Jaurès consacre un passage, très novateur, au « droit de l’enfant » :

Mais que devient, dit-on, « le droit de l’enfant » ? Le droit de l’enfant n’est pas un droit abstrait, que nous ayons à sauvegarder dans une société abstraite. C’est un droit vivant, que nous avons à sauvegarder dans la société vivante et mêlée d’aujourd’hui. Il est aussi impossible, aujourd’hui, d’isoler le droit de l’enfant des traditions et conceptions diverses qui se disputent l’humanité, qu’il est impossible d’isoler l’enfant lui-même.

Dans l’état présent de la société et de la famille, un droit de l’enfant où la conscience de la mère n’interviendrait à aucun degré est une chimère. Aujourd’hui, le droit réel, vivant, de l’enfant, ce n’est pas d’être tenu, malgré la volonté du père ou de la mère, en dehors de telle ou telle croyance ; car comment couper les communications du coeur de l’enfant au coeur maternel ?

Le droit de l’enfant, c’est d’être mis en état, par une éducation rationnelle et libre, de juger peu à peu toutes les croyances et de dominer toutes les impressions premières reçues par lui.

Ce ne sont pas seulement les impressions qui lui viennent de la famille, ce sont celles qui lui viennent du milieu social que l’enfant doit apprendre à contrôler et à dominer. Il doit apprendre à dominer même l’enseignement qu’il reçoit. Celui-ci doit être donné toujours dans un esprit de liberté ; il doit être un appel incessant à la réflexion personnelle, à la raison. Et tout en communiquant aux enfants les résultats les mieux vérifiés de la recherche humaine, il doit mettre toujours au-dessus des vérités toutes faites la liberté de l’esprit en mouvement.

C’est à cela que l’enfant a droit. Il ne dépend pas de nous de lui épargner des crises, des conflits, des contradictions qui travaillent toute l’humanité et dont nous-mêmes avons souffert. Mais il faut que sa raison soit exercée à être enfin juge du conflit. C’est parce que seul l’État démocratique n’est pas nécessairement le prisonnier de telle ou telle doctrine, c’est parce que seul il peut élever au-dessus des partis pris de religion, de race ou de classe, l’idée de la liberté, la raison toujours active, que je suis convaincu de plus en plus que le monopole d’enseignement de l’État est aujourd’hui la garantie nécessaire du droit de l’enfant.

____

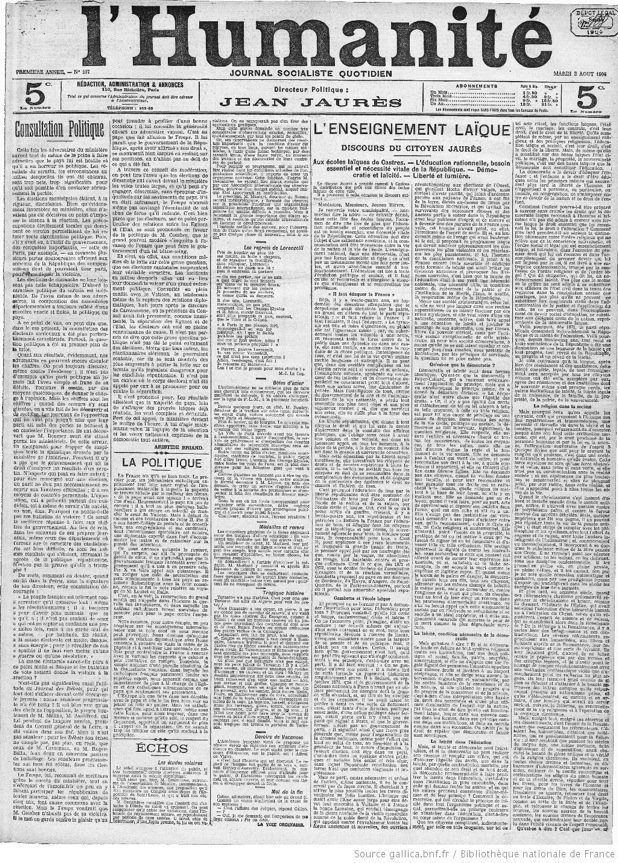

Des propos que prolongeront ceux tenus à Castres, le 30 juillet 1904, lors d’un discours sur l’enseignement laïque (discours publié dans L’Humanité du 2 août 1904) :

La démocratie a le devoir d’éduquer l’enfance ; et l’enfance a le droit d’être éduquée selon les principes mêmes qui assureront plus tard la liberté de l’homme. Il n’appartient à personne, ou particulier, ou famille, ou congrégation, de s’interposer entre ce devoir de la nation et ce droit de l’enfant. Comment l’enfant pourra-t-il être préparé à exercer sans crainte les droits que la démocratie laïque reconnaît à l’homme si lui-même n’a pas été admis à exercer sous forme laïque le droit essentiel que lui reconnaît la loi, le droit à l’éducation ?

Comment plus tard prendra-t-il au sérieux la distinction nécessaire entre l’ordre religieux qui ne relève que de la conscience individuelle, et l’ordre social et légal qui est essentiellement laïque, si lui-même, dans l’exercice du premier droit qui lui est reconnu et dans l’accomplissement du premier devoir qui lui est imposé par la loi, il est livré à une entreprise confessionnelle, trompé par la confusion de l’ordre religieux et de l’ordre légal ?

Qui dit obligation, qui dit loi, dit nécessairement laïcité. Pas plus que le moine ou le prêtre ne sont admis à se substituer aux officiers de l’état civil dans la tenue des registres, dans la constatation sociale des mariages, pas plus qu’ils ne peuvent se substituer aux magistrats civils dans l’administration de la justice et l’application du Code, ils ne peuvent, dans l’accomplissement du devoir social d’éducation, se substituer aux délégués civils de la nation, représentants de la démocratie laïque. Voilà pourquoi, dès 1871, le parti républicain demandait indivisiblement la République et la laïcité de l’éducation. Voilà pourquoi, depuis trente-cinq ans, tout recul et toute somnolence de la République a été une diminution ou une langueur de la laïcité ; et tout progrès, tout réveil de la République, un progrès et un réveil de la laïcité. Je suis convaincu qu’à la longue, après bien des résistances et des anathèmes, cette laïcité complète, loyale, de tout l’enseignement sera acceptée par tous les citoyens comme ont été enfin acceptées par eux, après des résistances et des anathèmes dont le souvenir même s’est presque perdu, les autres institutions de laïcité, la laïcité légale de la naissance, de la famille, de la propriété, de la patrie, de la souveraineté.