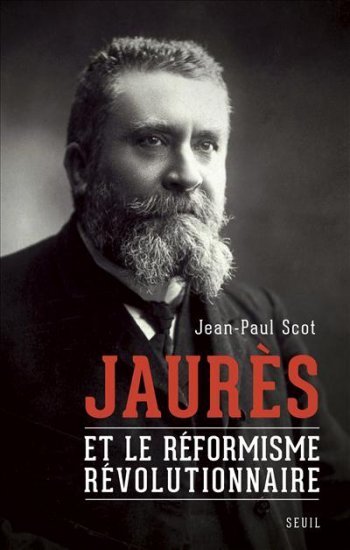

Un article de l’historien Jean-Paul Scot, auteur notamment du livre Jaurès et le réformisme révolutionnaire (2014). Qui expose en particulier comment Jaurès, Républicain social devenu « socialiste collectiviste », a dépassé l’antinomie réforme/révolution en développant la stratégie méconnue de l’« évolution révolutionnaire ».

L’assassinat de Jaurès n’a pas seulement décapité le parti socialiste français de son leader charismatique, il a privé le mouvement ouvrier international de sa conception originale du passage au socialisme démocratique. Sa « méthode » de l’« évolution révolutionnaire » pour « résorber et supprimer le capitalisme » a été vite oubliée, occultée ou reniée. Si sa figure est largement exaltée à des fins récupératrices, sa pensée est fortement mutilée.

Jaurès s’est rallié dès 1892 au « collectivisme » par l’adhésion à l’analyse marxiste de la valeur et par la découverte de la lutte des classes aux côtés des mineurs de Carmaux. Le capitalisme, fondé sur l’inéluctable exploitation des forces du travail, restera toujours à ses yeux « contraire à l’idéal de justice sociale » et au « principe d’humanité ». Jaurès n’a pas seulement répété sans cesse que « le socialisme est nécessairement révolutionnaire », il a voulu opérer « la suppression la plus rapide possible de l’iniquité capitaliste ».

Pour cela, au lendemain de l’Affaire Dreyfus, afin de mieux défendre la République menacée en unifiant tous les socialistes français, il entend dépasser l’opposition canonique entre réforme et révolution, qui divisait la social-démocratie européenne, et clarifier les liens entre le but final, le socialisme, et les moyens d’y parvenir. Rédacteur de L’Histoire socialiste de la Révolution française, il se veut aussi bien l’héritier de tous les courants révolutionnaires, socialistes et communistes français du XIXe siècle qu’un interprète novateur du « vrai marxisme ».

Par la formule paradoxale de l’« évolution révolutionnaire » qu’il emprunte à Marx, par cet audacieux oxymore reliant deux termes à première vue contradictoires, Jaurès rejette aussi bien la prétendue et stérile « phrase révolutionnaire » que l’acceptation réformiste du capitalisme comme système indépassable : il expose dès 1901 dans une longue série d’articles de La Petite République, souvent ignorés ou déformés, la stratégie à laquelle se ralliera le parti socialiste au Congrès de Toulouse en 1908.

1) Le passage du capitalisme au socialisme ne s’opèrera « ni par un coup de main, ni même par un coup de majorité », mais par l’introduction dans la société d’aujourd’hui, sous la pression du mouvement ouvrier, de « formes de propriété qui la démentent et qui la dépassent, qui annoncent et préparent la société nouvelle, et par leur force organique hâtent la dissolution du monde ancien ». [voir not. : Jaurès et l’évolution révolutionnaire] De même que le capitalisme s’est imposé peu à peu, de même le socialisme s’imposera graduellement face au capitalisme. Jaurès préconise donc la nationalisation immédiate des banques, l’expropriation progressive des monopoles industriels, le développement de services publics, la multiplication de coopératives de production et de consommation. Ces formes de propriété sociale mettront en cause la logique capitaliste au cours d’une période de transition et de grandes luttes sociales, car les « derniers pans du système capitaliste » ne tomberont « que lorsque les fondements de l’ordre socialiste seront assurés ».

2) Par suite, les réformes ne peuvent être des solutions aux contradictions du capitalisme ; elles doivent être des « préparations » et des points d’appui pour des « conquêtes plus hardies », « des germes de communisme semés en terre capitaliste ». Si toutes les « revendications immédiates » des travailleurs (salaires, conditions de travail) sont à défendre, le parti socialiste doit également avancer dès maintenant des réformes destinées « à faire peu à peu éclater les cadres du capitalisme » (assurances sociales, gestion démocratique) car dotées d’ « une efficacité révolutionnaire ». Ainsi Jaurès dialectise action réformatrice et objectif révolutionnaire en un réformisme révolutionnaire.

3) C’est également dans une optique à la fois évolutionniste et révolutionnaire que les socialistes doivent concevoir la conquête électorale du pouvoir, même s’ils ne peuvent écarter l’éventualité de crises politiques et sociales majeures. Si, après l’échec de la Commune de 1871, la République a été reconquise grâce au suffrage universel, encore faut-il que la souveraineté du peuple soit respectée grâce à la représentation proportionnelle ; encore faut-il que sa « souveraineté formelle » devienne « substantielle » car si « l’idée centrale de la démocratie, c’est la souveraineté politique du peuple, […] la démocratie sociale a pour formule la souveraineté économique du peuple, la souveraineté du travail » ; ce qui suppose, précise Jaurès, la reconnaissance de la citoyenneté des travailleurs dans les entreprises et dans l’État, dans les conseils d’administration et au Conseil démocratique du Travail qui remplacera le Sénat. Concept inédit, révolutionnaire, aujourd’hui encore !

Jaurès conclut que « la République bourgeoise doit se développer en une série de formes politiques et sociales toujours plus démocratiques et plus populaires, antécédents nécessaires ou préalables, tout au moins, de la République socialiste ». Peut-être aurait-il vu dans le programme du Conseil National de la Résistance une étape démocratique, mais son objectif socialiste allait bien au-delà des compromis de 1944.

Force est de constater que l’analyse de la stratégie de Jaurès contredit les interprétations de sa pensée les plus répandues aujourd’hui. Si les premiers communistes français qui espéraient concilier Jaurès et Lénine se sont vu imposer longtemps la doxa stalinienne, les dirigeants socialistes ne voient plus en lui qu’un défenseur de la République morale, des droits de l’homme et de la paix : en privant Jaurès de sa dimension subversive, ils tentent de masquer leurs propres reniements. Son réformisme révolutionnaire est un legs bien trop lourd pour ceux qui se prétendent ses héritiers.

———- —— —— ——-

Sur ce même sujet, voir aussi :

Jaurès et la République sociale (Juliette Pellissier)

et les textes de Jaurès, notamment :

Jaurès et l’évolution révolutionnaire – 1901

République et socialisme – Jaurès et Engels (1901)

Le principe de la lutte de classe (1900)

Le socialisme et la vie (1901)