En février 1910 Jaurès est à Nîmes pour le Congrès de la SFIO, notamment consacré à la loi sur les retraites ouvrières.

Malgré les imperfections et l’ hypocrisie de cette loi (qui en établissant le droit à la retraite à partir de 65 ans conduit à en priver 9 ouvriers sur 10, puisque 9 ouvriers sur 10 meurent avant cet âge-là…), dont il parlera dans son discours et dans l’article de 1911 qui suit, il en défend vigoureusement le principe : qu’elle soit établie est pour lui indispensable pour pouvoir ensuite, le dispositif une fois acquis, en modifier les caractéristiques.

Extraits du discours du 8 février 1910 :

Je vous demande d’appliquer à la loi des retraites cet effort de combat, cet effort d’amélioration. J’en ai dit les lacunes graves, je pourrais les signaler plus longuement encore, mais n’oubliez pas les avantages caractéristiques qu’elle offre. C’est d’abord, je le répète et je n’y insiste pas, la reconnaissance du principe de l’assurance. Entre l’assurance et l’assistance, même libéralement organisée, il y a un abîme. L’assisté, même quand la loi lui donne ce qu’il appelle un droit, est obligé de plaider pour avoir la réalisation de ce droit ; il faut que le vieillard de 70 ans démontre qu’il est indigent, et son indigence est évaluée arbitrairement par les pouvoirs locaux qui, tantôt amis, tantôt hostiles, font trop souvent de la question d’assistance un moyen de gouvernement préfectoral dont les maires ruraux se font trop souvent les instruments. Et puis, il faut que l’individu quémande, et dans son attitude d’assisté, il sent encore peser sur ses épaules, courbées par le travail, le poids de la servitude sociale. Au contraire, l’assuré a un plein droit ; un droit absolu, un droit inconditionnel ; son titre est là, aussi certain que l’est pour les bourgeois, en période bourgeoise, le titre de rente. À l’age fixé par la loi en vertu d’une table de mortalité publiquement calculée, et dont les résultats sont publics, il a le droit d’exiger, il exige, il reçoit un certain chiffre et il ne reçoit pas seulement un recours matériel, il reçoit un secours de dignité morale. (Applaudissements)

Et, camarade, ne vous y trompez pas […], ce n’est pas à l’heure où il arrive à l’heure de la retraite, ce n’est pas seulement à 60, 65 ans, que le vieil ouvrier a ce réconfort, c’est quand il voit la suite de la vie. Aujourd’hui, quand l’ouvrier de 40 ans voit passer à côté de lui un vieux de 60 ans sans abri, sans travail, sans retraite, mendiant, importun et méprisé, tout à coup, même en pleine force, et surtout si sa force commence à déchoir, se voit d’avance, comme dans un miroir sinistre, dans la figure flétrie de ce pauvre homme et il se dit : C’est comme cela que je serai dans quelques années, et il y a vers lui un reflux d’abjection… (Vifs applaudissements). Dès demain, si vous le voulez, par le vote immédiat de la loi, et par l’effort d’amélioration que nous ferons tout de suite, dès demain, tous les vieux relèveront le front, et tous les jeunes, tous les hommes mûrs se diront du moins que la fin de la vie ne sera pas pour eux le fossé où se couche la bête aux abois… Eh bien, cela, c’est un résultat que nous ne devons pas ajourner. (Applaudissements)

[…] Les lois de protection ouvrière, outre leur effet immédiat, ont cet effet admirable d’aider précisément les ouvriers groupés à mieux revendiquer et à bien revendiquer. Et la loi même des retraites ouvrières dont nous parlons en ce moment, n’aura pas seulement pour effet d’accroître – je ne dirai pas le bien-être – mais la sécurité, l’humble sécurité, la dignité des ouvriers ; elle accroît leur force de combat. Croyez-vous qu’en cas de grève, ce ne sera pas une chose excellente que la famille ouvrière, au lieu d’avoir, comme aujourd’hui, le vieux comme un charge en plus, ait le vieux assuré avec sa pension, qui même en temps de grève aidera le crédit de la famille ? (Applaudissements)

Avril 1910 : la loi qui institue la retraite pour les travailleurs salariés est votée.

Mai 1911. Jaurès consacre un article, dans l’Humanité, à cette question :

J’ai tenu à rappeler, en cette heure de trouble et de confusion, les décisions si fermes et si claires du Parti. Elles ne furent pas improvisées et hâtives. Jamais question ne fut discutée avec plus de soin que ne l’a été la question des retraites ouvrières et paysannes au Congrès de Nîmes. Jamais parti n’eût, en les discutant, un sens plus élevé de ses responsabilités. C’est à ces résolutions, si réfléchies et si sages, que nous nous conformerons jusqu’au bout, par respect pour la volonté de notre Parti et par l’effet d’une ardente conviction personnelle. Devant la force du vrai, persévéramment démontré, les difficultés et les malentendus disparaîtront. Et si nous avons à souffrir quelque temps de préventions aveugles, ce n’est pas la première fois que nous en avons affronté le risque dans l’intérêt supérieur de notre cause.

Le Parti socialiste ne nous a pas donné mandat de renverser la loi, d’en combattre ou d’en ajourner le fonctionnement. Il nous a donné mandat, au contraire, d’en hâter et d’en assurer l’application, mais en la corrigeant et perfectionnant. Et il a pris soin de marquer les points essentiels sur lesquels doit se porter notre effort. Il nous a demandé surtout d’abaisser à 60 ans l’entrée en jouissance de la retraite pour l’ensemble des salariés, de l’abaisser au dessous de 60 ans pour les salariés des industries particulièrement insalubres ou épuisantes comme la verrerie et de compléter l’assurance contre la vieillesse par l’assurance contre l’invalidité sans condition d’âge. Il nous a demandé aussi de développer, au profit des assurés la contribution de l’Etat.

[…]

Nous prévenons les réactions, nous prévenons les groupements et journaux bourgeois qui triomphent si insolemment aujourd’hui des difficultés que l’opposition aveugle et imprudence d’une partie de la classe ouvrière suscite à la loi ; nous les avertissons que nous ne leur permettrons pas de rester dans l’équivoque. Il ne leur suffira pas, j’imagine, de faire besogne de destruction. Il ne leur suffira pas de dégorger leur fief sur la grande loi sociale détestée par eux. Il faudra qu’ils disent comment ils entendent la remplacer ou l’amender et quels sacrifices ils sont prêts à consentir.

Ah oui, c’est un beau spectacle de voir la joie impudente et déchaînée de toute la réaction sociale. Le Temps, les Débats, l’Eclair, la République française, l’Echo de Paris, le Figaro, le Gaulois, le Soleil, la Libre Parole, l’Autorité, la Patrie, tous les organes du capitalisme, du privilège et de l’aristocratie, tous ceux qui, sous prétexte de liberté économique, veulent que les faibles soient livrés à la puissance écrasante des forts, tous ceux qui sont les adversaires de toute législation protectrice et émancipatrice du travail, tous ceux qui redoutent les premières applications de ce principe de l’assurance sociale qui, étendu nécessairement à la maladie, à l’invalidité, au chômage, accroîtra la sécurité, la liberté, la force de revendication des prolétaires, tous les réacteurs fielleux et mielleux font éclater leur espérance. Ils exultent, ils ricanent. Ils ne parlent que de faillite, d’avortement, de four noir, ils prétendent que la loi est à terre ; ils la piétinent. Et ils se flattent de la pensée qu’ils ont tué en elle, comme un germe écrasé, toute la suite de l’assurance sociale, toute la politique d’intervention au profit du travail.

« Nous l’avions bien dit, murmurent aigrement et allègrement le Temps et les Débats, il est impossible de légiférer en ces matières. »

« Quelle duperie pour les ouvriers, reprennent les journaux de droite : cotisation ouvrière, cotisation patronale ou impôt, c’est toujours le peuple qui paiera. Qu’on laisse, donc faire, sans contrainte légale, la bonne volonté des patrons. »

Voilà ce qu’ils veulent. Voilà ce qu’ils préparent : et ils sont trop heureux que l’erreur commise par un trop grand nombre de groupements ouvriers leur permettre de pousser leur jeu.

Et M. Jean Codet, sénateur radical de la Haute-Vienne, intervient à son tour. […] Il nous dit avec une louable candeur, ce que sera le lendemain si l’on réussit à ruiner la loi […] et il nous révèle, avec une pleutrerie héroïque, quel est le système qui remplacera la loi dont il se hâte, le cher homme, de demander la disparition :

« Dès la rentré des Chambres je vais demander au gouvernement de suspendre l’exécution de la loi actuelle et de déposer un projet de loi nouveau inspiré du système anglais qui a donnée de bons résultats. C’est d’ailleurs le système de l’assistance aux vieillards de soixante-dix ans qu’il s’agit d’étendre, les communes dresseront la liste des retraites éventuelles, et pour qu’elles n’en proposent pas un nombre excessif, elles contribueront pour leur petite part à la retraite. »

C’est délicieux, délicieux, et voilà où l’on nous mène. De la magnifique idée d’assurance sociale, qui crée pour tous les salariés un droit certain, intangible, sans humiliation, sans condition, nous retombons à une loi d’aumône et d’arbitraire, où le bon plaisir des autorités distribuera quelques miettes à des pauvres choisis.

Mais tout cela n’aboutira pas. Les affolés en seront pour la honte de leur panique. Les réacteurs en seront pour la honte de leurs espérances. La loi sera maintenue et améliorée et ceux qui affectent de croire qu’ils en ont fini avec elle, commettent une double erreur : erreur matérielle, erreur morale.

—

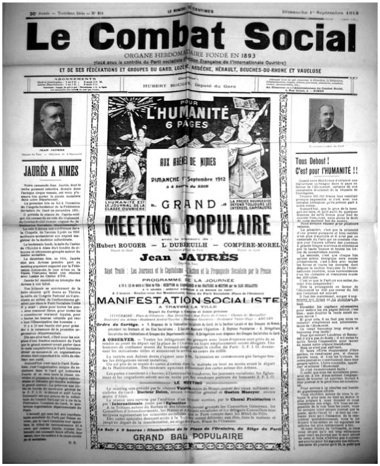

P.S. : A propos du passage de Jaurès à Nîmes en 1910 :

Extrait de l’article de Jean-Michel Faidit (« Jean Jaurès à Nîmes et dans le Gard », Cahiers Jaurès n° 185, 2007) consacré au discours de Jaurès du 4 février 1910 :

« Ce discours est sténographié dans son intégralité par S. Halbwachs et E. Rozier. Imprimé sous la forme d’une brochure d’une vingtaine de pages, il est mis en vente une semaine plus tard, dès le 12 février, par la coopérative L’ouvrière. Il aborde successivement les thèmes de l’ouverture du parti socialiste au plus grand nombre autour de la république sociale (« C’est autour du drapeau de la République Sociale que vous devez désormais vous rallier »), de l’émancipation de l’homme promise à travers le collectivisme, du pacifisme international, des progrès du socialisme en Europe, des avancées d’un parti socialiste et républicain en France pour lutter contre la concentration du capital, des revendications sociales obtenues (impôt sur le revenu, limitation de la journée de travail à dix heures) et de celles encore en projet (assurance sociale, retraites ouvrières, assurance contre le chômage), de la méthodologie qu’il préconise à travers une conquête graduelle, de l’organisation de l’armée et de la défense nationale, enfin du contexte si riche de ces années 1900 dont les avancées sociales s’inscrivent dans la poursuite de l’œuvre révolutionnaire de 1789.

Le fait qu’il soit entièrement sténographié, et non une reproduction remaniée dans un style journalistique comme les autres discours, en fait un document particulièrement intéressant pour l’analyse de la rhétorique jaurésienne. On retrouve régulièrement ses expressions parlées pour capter l’attention du public « Ah !… », « Eh bien !… », « Oui… », et ses adverbes ou adjectifs préférés, en tête desquels son fameux « admirable », usité fréquemment et qui traduit la sincérité de ses propos.

On le sent vibrer sur scène, mélangeant avec aisance et habileté la rhétorique classique et cette rhétorique nouvelle et personnelle qu’il avait élaborée, basée sur le mouvement. On perçoit la chorégraphie de l’orateur et du public, le rythme du discours, avec des envolées lyriques, l’appel à l’imagination et des pauses pour pénétrer l’auditoire et insister sur les points essentiels. Et cette façon bien à lui de manier l’anaphore et de répéter les concepts pour les faire avancer. Ainsi en va t-il, après son préambule sur le parti socialiste, dans l’ouverture de son discours sur l’utilité de ce parti pour faire avancer le principe nouveau de l’émancipation de l’homme. Tout est dupliqué à l’envi : « D’abord, il faut qu’il propage et il propage en effet l’idée, la formule de l’émancipation des hommes. Il dit aux travailleurs, il dit à tous ceux qui souffrent : il ne suffit pas de vous plaindre ; les révoltes instinctives seraient inutiles, seraient stériles, si elles n’étaient pas guidées par une idée. Il dit aux hommes de bon vouloir qui gémissent parfois de la misère des hommes : Il ne suffit pas de déplorer les souffrances humaines, il ne suffit pas de gémir sur les maux de la société d’aujourd’hui : il faut concevoir, il faut préparer une société nouvelle fondée sur un principe nouveau. Et ce principe, c’est la souveraineté de l’homme, oui, la souveraineté de l’homme. »

Depuis les notes d’humour sur ses adversaires jusqu’à la dénonciation du tragique de la condition ouvrière, on imagine sa voix d’airain qu’évoquait Roger Martin du Gard et bien d’autres, d’autant plus confortée dans ce Midi qui est le sien par son accent des Cévennes.

Dans son ouvrage Jaurès orateur ou L’oiseau rare, Michel Launay évoque le fait que Jaurès était un visuel, et que le Soleil est certainement l’image qui revient le plus souvent dans ses discours, citant notamment Rosa Luxemburg lui reprochant dans une de ses lettres de ne pouvoir proposer un amendement à la Chambre sans invoquer le ciel et les étoiles. Il ne pouvait en être autrement à Nîmes, terre de Soleil par excellence, pour la conclusion de son discours :

« Citoyens, quelle grande chose ce sera, le jour où tout un peuple libre proposera la paix aux autres peuples ! Ce jour-là, ce sera la fédération des nations. Ce sera pour la première fois depuis que la planète roule sous le soleil à travers les jours et les nuits, ce sera l’organisation de l’humanité, non pas d’une humanité uniforme, mais d’une humanité variée par le libre génie des nations autonomes et fédérées… Elle sera la Fédération de nations vraiment libre de toute contrainte ; libre de la contrainte des partis à l’intérieur, libre de la menace du sabre, affranchie de la menace capitaliste, affranchie de toutes les tyrannies, de la tyrannie de l’argent, de la tyrannie du glaive, de la tyrannie du dogme. Alors, se rassembleront sous le ciel bleu, sous le Soleil de l’universelle justice, toutes les forces de l’humanité réconciliée. » «