Les personnages de Rallumer tous les soleils : Jaurès ou la nécessité du combat (Juliette Pellissier) :

Jean JAURÈS – Député socialiste, fondateur et directeur de l’Humanité.

Personnage central du texte. Qui apparaît ici en grand militant et grand orateur mais surtout en homme incarnant les idées qu’il défend.

Dans sa manière de rejeter l’injustice et la souffrance, de souhaiter les hommes libres, de dialoguer, de comprendre, de se conduire avec les autres, y compris quand ces autres l’attaquent, transparaît en effet l’homme que fut Jaurès : empathique, simple, généreux, vivant pour construire une autre société mais sans jamais devenir intolérant ou fanatique.

Charles PÉGUY – Écrivain, fondateur et directeur des Cahiers de la Quinzaine.

Visionnaire et habité par ses idées, Péguy l’est aussi. Brûlant d’une énergie presque maladive, cet ardent défenseur de Dreyfus, d’abord anarchiste, bientôt ne se retrouve plus : ni dans le socialisme dont il pressent les perversions possibles, ni dans une République qui lui semble obsédée par le matérialisme. Avec une sorte de fébrilité, oscillant entre mystique et folie, Péguy évoluera vers la religion et le nationalisme, mais aussi vers la haine. Le personnage, ici, reflète ce parcours : d’abord très proche de Jaurès, le stimulant par ses doutes, il finira par le rejeter comme il rejettera Pierre Bellais, ce collaborateur et ami de l’époque de l’Affaire.

Ève JOUARD – Journaliste à l’Humanité, depuis la création en 1904 jusqu’en juillet 1914.

Jeune journaliste, féministe, Ève Jouard éprouve pour Jaurès admiration et affection, ce qui ne l’empêche pas de s’opposer à lui sur bien des sujets. Inquiète de le voir négliger sa propre sécurité, elle le défend avec passion (notamment contre Péguy dont elle était dans sa jeunesse une fidèle lectrice) et le soutient jusqu’à l’épuisement, jusqu’au découragement aussi, parfois… Cette femme, ardente féministe et internationaliste, animée par son travail et par les personnes (Jaurès, Dunois, Le Gavroche) qu’elle côtoie au journal, se trouvera perdue, isolée, quand la guerre lui enlèvera les êtres qu’elle aimait et ôtera tout sens à son travail.

Pierre BELLAIS – Ami de Péguy, un temps rédacteur aux Cahiers de la Quinzaine.

Ami de Péguy, Pierre Bellais est beaucoup plus calme et plus modéré, ce qui ne l’empêche pas d’être un jeune socialiste engagé aux côté de Dreyfus. Il restera fidèle à ses idéaux de jeunesse et finira par s’éloigner de Péguy, devenu méconnaissable à ses yeux. Mobilisé dès la déclaration de guerre, il verra Péguy mourir devant lui et témoignera, auprès d’Ève comme des spectateurs, de la fin presque suicidaire du poète.

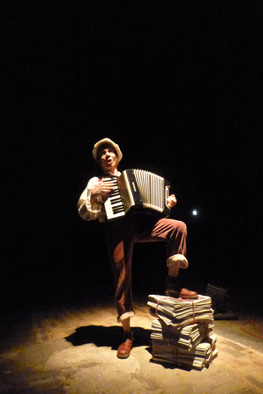

Un jeune vendeur de journaux (dit « LE GAVROCHE »)

Véritable « gamin d’Paris » à la Hugo, il occupe la rue et y intervient d’abord entre pratiquement chaque scène : tel le clown blanc, il commente les événements et fait le lien entre la scène et la salle. Son boniment, espiègle et musical, laisse une large place à l’improvisation, mais fournit quelques informations importantes liées à la chronologie des événements.

Au fur et à mesure de la pièce, il interviendra davantage dans certaines scènes, et jouera pour finir, une fois jeune-homme, un rôle bien plus tragique: blessé dès le début de la guerre, il en revient marqué, témoin affolé de la barbarie débutante.

Un extrait d’une chanson, ‘Les conscrits insoumis’, que chante le Gavroche… Ici interprétée par Marc Ogeret…

Amédée DUNOIS – Militant socialiste, journaliste à l’Humanité, ami de Jaurès.

Souvent présent aux côtés de Jaurès et d’Ève, Amédée Dunois fait entendre, notamment à l’approche de la guerre, une voix plus sombre que celle de Jaurès : celle d’un pacifiste inquiet de constater que le désir de revanche, la peur et la propagande peu à peu envahissent les esprits. Celle d’un socialiste inquiet de pressentir qu’avant même la mobilisation, augmente le nombre des partisans de la future Union sacrée…

Enfin, à plusieurs moments, DES VOIX : ce sont celles de députés interrompant Jaurès lors de ses discours, de journalistes disant des phrases parues dans la presse.

Juliette Pellissier.

–

Au sujet du Gavroche et des camelots, ce petit extrait du livre d’Evelyne Le Garrec consacré à Séverine :

« En attendant mieux, la rédaction du Cri a trouvé là un local, dans une soupente, sous les combles, auquel on accède par un escalier si monumental que trois chevaux pourraient le gravir de front, mais dont les marches de pierre branlantes servent de dortoir aux camelots.

Bien entendu, les journaux sont vendus dans les kiosques mais, pour la réclame, rien ne vaut les camelots, «ces moineaux de trottoir qui vont piaillant à travers la ville ». La conviction qu’ils mettent ou non à crier un titre, à vanter un article, y ajoutant des détails de leur cru, peut faire la réussite ou l’échec d’un journal. À chaque édition, ils s’élancent en courant dans les rues, et le creux de leur manche gauche est usé à force de porter les liasses fraîchement imprimées. Le soir, on les voit tituber au zinc des bistrots du Croissant : d’avoir hurlé toute la journée, leur gorge est desséchée. C’est un métier qui ne rapporte pas gros et les camelots n’ont parfois même pas de quoi se payer un loyer, ou alors ils habitent si loin dans les faubourgs, qu’ils n’ont pas le temps de rentrer se reposer chez eux entre deux éditions.

M. Cusset les aime bien et leur laisse sa porte ouverte. Ils viennent dormir ou taper le carton sur les marches du grand escalier, et pour parvenir aux bureaux, il faut enjamber leurs corps étalés. Les dames sont rares en ces lieux et, aujourd’hui, quand Line est arrivée, toute pimpante, ils ont sifflé sur son passage, en témoignage d’admiration et, aussi, pour le plaisir de la voir rougir comme une pucelle. »